妹の友人は変わった女の子

神帰の月・旅人の日――(現暦換算:十二月二十一日)

帝都シャングリラの、フォレスター屋敷にて。

年末年始の休暇に帰省してきたラムリーザとソニアの二人は、実家にあるラムリーザの部屋で朝からのんびりと過ごしていた。

学校が終わって、急いで帰省したので、ソニアはゲームの類を持ってくるのを忘れていた。ラムリーザも「ゲームは持ったか?」とは確認しなかったので、なおさらだ。

そういうわけで、ラムリーザはお気に入りの窓辺に置かれたリクライニングチェアで、外の景色を見ながらくつろいでいる。ソニアは、ラムリーザに覆いかぶさるように重なって、「ふにゅ~」などと言いながらうつらうつらしているだけだ。

「あー、そういえば週末はライブと君の誕生日が重なったね」

ソニアの誕生日は、明々後日の週末である。その日は帝国では、何のイベントもない平日だ。

「んー、リリスの時みたいにステージで祝ってくれるの?」

フォレスター家にとって誕生日とは、生み育ててくれた両親に感謝する日、というのが風習だったが、ユコたちに出会い、ユコの誕生日を祝って以来、当人を祝うというイベントが発生し始めた。

「両親への感謝はライブまでに済ませて、夜はステージでお祭りといこうか」

ソニアの両親は、フォレスター家に仕える執事とメイドだ。そのようなつながりがあり、二人は物心がついたときから一緒に、兄妹のように育てられてきたのだった。

その時、ラムリーザの部屋をノックする音が聞こえた。

「入ってます!」

まるでトイレにでもいるかのような返事をするソニア。外から聞こえてきたのは、ラムリーザの実妹、ソフィリータだった。

「リザ兄様、入りますよ」

ソフィリータには二人の兄がいるので、上の兄ラムリアースはリアス兄様、下の兄ラムリーザはリザ兄様と呼び分けている。

ラムリーザは、ソフィリータが入ってくる前にくっついてるソニアを引き剥がそうとしたが、遅かった。扉を開いたソフィリータは、窓辺のリクライニングチェアでいちゃついている二人と遭遇することになったのだ。

「――清くない交際ですか?」

少しだけ間が開いた後、ソフィリータは尋ねた。

「きっ、清くない交際したらどうなるん?」

この問いにラムリーザは、夏季休暇に兄ラムリアースが両親に尋ねたのと同じように、質問に質問で答えた。

「私は知りません。リザ兄様とソニア姉様のモラルに任せます」

帰ってきた答えは、これも夏季休暇に先ほどの問いに答えた母親ソフィアの台詞とほぼ同じだった。

「それよりも――」

ソフィリータは、別にラムリーザたちのいちゃつきを糾弾しに来たわけではなかった。それに、そのようなことはラムリアースのほうがもっと酷かったのを知っている。

そこで彼女は、本来の目的である、映画のチケット二枚を差し出しながら窓辺に近づいた。

「このチケットを差し上げます」

ソフィリータが持ってきたものは、映画のチケットだった。聞く話では三枚持っているので、余った二枚をラムリーザたちに提供したのだ。

「映画かぁ、よく三枚も手に入ったな」

「先日、福引きでミーシャが当てたのです。家族でご招待って形だったけど、リザ兄様たちが帰って来ることになっていたので、四人で行こうって話にしたのです。ミーシャの両親は忙しくてゆっくり映画を見ている時間はなさそうですし」

ミーシャとは、ソフィリータがこの春に知り合って以来の友人である。それにラムリーザたちも、初夏のころに帝都へ来た時、帝都中央公園でミーシャが、ソフィリータと一緒に野外ライブをしているのを遠目に見たことがあった。楽器は演奏しないが、甘えたような媚びた歌声が印象に残っている。

「ところで映画は何だい?」

「ヨンゲリア……だったかな? ミーシャの好きなジャンルだって。あ、もうすぐ時間ですよ、そろそろ屋敷前でミーシャと待ち合わせて行くことになっているの」

ヨンゲリアとは何だろう、どういう意味だろう。ラムリーザはソニアに聞いてみたが、ソニアも初耳だそうだ。

とりあえず時間だというので、ラムリーザたちは急いで外出用の服に着替え、部屋から出た。

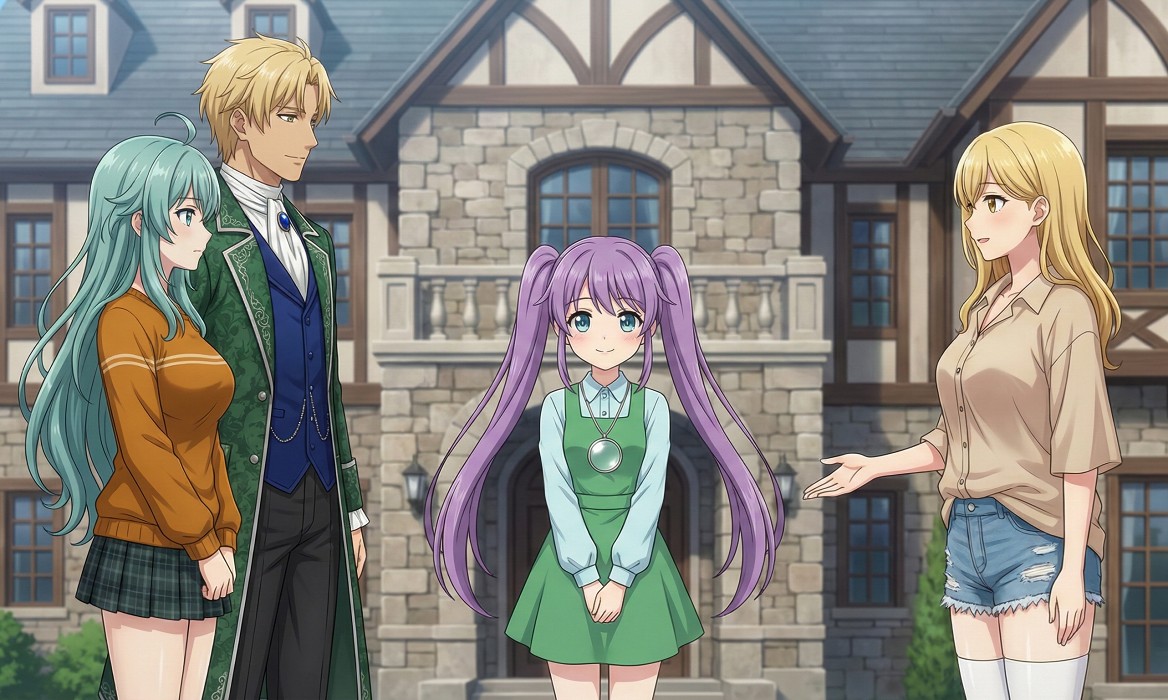

「この子がミーシャ。そしてこちらが私のお兄様のラムリーザと、えーと、その……彼女? のソニアです」

ソフィリータの紹介で、ラムリーザはミーシャを間近で見ることとなった。紫色の長い髪をツインテールにして、両側にたらしている。服装は少し幼い気がするが、気にするほどではない。アクセサリーはネックレスを身につけていて、先端にレンズのようなものが付いていた。

お互いに軽く挨拶して、そのまますぐに映画館に向かうために街へと出かけた。

「ミーシャちゃん、ヨンゲリアって何?」

ラムリーザは、道中映画についてミーシャに尋ねてみた。初めて聞くタイトルだが、あまり良い響きではない。

「ヨンゲリア? んーとね、んーとね、ウガオーッが出てくるの」

かつて聞いた歌声だけではなく、普段の会話まで甘えたような声だ。

「ウガオーって何だい?」

「お楽しみなのだぁ!」

そう言われたら仕方がない。ラムリーザは、見てのお楽しみということにして、歩みを進めた。

そういえば映画館にはほとんど行ったことはなかった。ソニアと映画を一緒に見ることはあまりなかった。

しばらくした後、帝都の繁華街にある映画館に到着した。

「ウガオーッってこれ……」

ラムリーザは、映画館に貼られている映画紹介のポスターを見て唖然とした。

そこには、所謂ゾンビと呼ばれるものが、おどろおどろしく描かれていたのだった。どうやらとある島が舞台で、蘇った死体が襲いかかってくるらしい。

「えーと、ミーシャちゃんの好きなジャンルだって、ソフィリータが言っていたけど……」

「うん、ミーシャこういうの好きだよぉ」

「やれやれ、最近ゾンビばかりだなぁ」

つい最近遊んだテーブルトークゲームでも、ゾンビに支配された村で発生した騒ぎを解決するものだったっけ。

「ラム兄やんも最近ゾンビに襲われたのん?」

相変わらず甘ったるい声でミーシャは語りかけてくる。それに「ラム兄やん」とは何だ? 妙に馴れ馴れしいところもある。

「いやいや、ゲーム。テーブルトークゲームというもので、ゾンビに襲われた」

そこでラムリーザは、ミーシャは好きそうなのでゲームの内容を聞かせてやった。村自体がゾンビだらけで、その黒幕は葬儀屋を兼ねている村長で、ゾンビを作っていたのはその村長だったと。

「あっ、それずっと前に見た映画と内容そっくりだねー。確か去年見た――」

そこでミーシャは甘ったるい声を止め、何かを思い出したかのように視線は遠くを見つめていた。

「ん? どうしたの?」

ミーシャは、ハッとラムリーザのほうを振り返り、「なーんーでーも、ないよぉ」と元の調子で返事をした。

ラムリーザとソニアは、物心ついたころからずっと一緒で、恋人同士という関係になる前から機会さえあれば一緒に出掛けていた。だから今日も今更二人きりでデートしようという気にもならず、ソフィリータたちと四人で出掛けることにしたのだった。

二人でいるのが当たり前な二人にとって、そこにソフィリータとミーシャが加わったところで、今更何の不都合もなかった。この二人は、新しいことは特に求めていない。いつもの形を守りたい、そして変えたくないだけなのだ……。

上映中、ソニアは気味悪がってラムリーザにしがみついてくる。一方ラムリーザは、これまでにいろいろなゲームで慣らされてきたので免疫はついていた。むしろ、女の子にしがみつかれるというベタな展開を楽しんでいた。

さらにラムリーザは、映画は気味が悪いが、みんなの様子を見る余裕があった。バンドグループラムリーズのリーダーをするようになってから、メンバーの様子をうかがうのが癖になっていた。

ソニアは不満そうな顔でラムリーザにしがみついている。

ソフィリータは、口をへの字にしてスクリーンをじっと見据えている。気味が悪いのは承知のうえ、怖さを克服する修行でもしているつもりか、微動だにせず目を逸らさない。

逆にミーシャは楽しそうだ。目を輝かせて、凄惨な光景をどきどきしながらわくわく楽しんでいる。映画の登場人物の女性が、ゾンビに捕まって目を木片で突き抜かれるシーンでは、なぜかガッツポーズまで見せている。

変わった娘だ。

こんな女の子と付き合う男性は、割と変わり者かもしれない。むしろ、可愛らしい見た目に騙されて、付き合っていくうちにドン引きするかもしれない。映画の趣味と、人物の雰囲気が合っていない。

ラムリーザは、ミーシャに少し興味を持って、二人で話し合える機会ができないものかと考えた。しかしミーシャは常にソフィリータと一緒にいて、どうしても二人きりでこみ入った話はできなかった。

無理をすれば二人きりの場面を作ることも可能だったが、そうすると間違いなくソニアが騒ぎ出すので、今は諦めることにした。

映画を見終わった後は食事をして、その後買い物などをしているうちにそろそろ日が沈み始めたので、今日はここらでお別れすることになった。

「またねー。いや、またなのかなー、ラム兄やんたちは休みが終わったらいなくなるんだったねー。まあいいや、またねー」

ミーシャは相変わらず甘ったるい声で別れの挨拶をすると、手を振りながら帰っていった。面白い娘だったので、ラムリーザは「また会えたらいいな」とか思いながら、遠ざかっていくツインテールがぴょこぴょこ跳ねる後ろ姿を見つめていた。

跳ねる髪は軽いのに、背中の影だけがやけに重かった。見送っているうちに、さっきの「去年見た」という言いかけが、頭の中で小さく反すうされた。

「ラム? どうしたの?」

傍からソニアに声をかけられて、ラムリーザはハッと気がついた。ソニアは、不安と不満を混ぜたような視線を向けている。

「あ、いや、んー、あ、そうだ。この週末のライブ、ミーシャと一緒に見においでよ」

ラムリーザは、ソフィリータに話しかけてミーシャに気が向いていたことをごまかした。

ライブを行なうシャングリラ・ナイト・フィーバーは一流ナイトクラブだが、ソフィリータなら顔パスで入場できる。メルティアが遊びに来ているのも、ジャンやラムリーザの友人だからというのがあって、コネがない限り、一般人は初見ではまず入ることはできない場所だった。

ミーシャは初見だが、ソフィリータに誘ってもらえば、一般観覧席に入場することぐらいは可能だろう。

そういうわけで、ラムリーザたちは週末のライブに備えることにしたのだった。

ラムリーザにとって、ミーシャという女の子は不思議だった。

声は甘ったるくて、言葉の端々は馴れ馴れしいのに、見ているものは妙に怖い。怖がるでもなく、逃げるでもなく、ただ面白がっていた。可愛らしい見た目と、趣味の方向がちぐはぐで、そのちぐはぐさが逆に印象に残る。

世の中には、見た目や雰囲気だけでは測れない人間がいる。人の好みは、見た目よりずっと奥にある。そんな当たり前のことを、今さら思い出した。

冬の帝都は、やけに空気が澄んでいる。だから余計に、人の「変さ」までくっきり見えてしまうのかもしれない。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ