テーブルトークゲームって何ですか?

帝国歴77年 静寂の月・学匠の日――(現暦換算:十二月一日)

静寂の月に入ると、南国のエルドラード帝国も涼しい季節となり、朝晩は少し冷え込む。決して寒いと言えるわけではないが、暖かいとも言い切れない。

家屋は温暖な気候に合わせて造られていて、通気性が良いぶん、この短い期間だけはあまり快適とは言えない。

ラムリーザは、幼馴染のソニアと一緒に、親戚の住む屋敷に下宿している。

次の春からは新開地フォレストピアに住むことになるが、今建設中の新居が完成するまで、帝都最西端に位置するこの街、ポッターズ・ブラフで過ごしていた。

ここでの生活も、残り少なくなっている。

朝、ラムリーザはいつもの部屋、いつものベッドで目を覚ます。その右脇には、ソニアがくっついて寝ている。

二人はこの春から恋人同士として付き合うようになってから、ずっと同じベッドで寝るのが普通になっていた。

これはキャンプなどで外泊しているときも同じで、ソニアはラムリーザの布団に潜り込んでくるのだった。

「ラム、おはよう」

ラムリーザが目を覚ますと、ソニアと目が合った。ソニアはいつものように挨拶してくる。

いつもの光景に変化をつけるため、ラムリーザは否定形の挨拶をしてみた。

「おはようございません」

「ちょっと何それ……」

否定形の挨拶にソニアはむくれる。

ラムリーザは、そんなソニアの頭を撫でながら、大きく伸びをして言った。

「朝は冷え込むようになってきたなぁ。これからどんどん寒くなるぞ」

「平気だよ、このくらい」

ソニアは、掛け布団を蹴っ飛ばして、大きく足を広げた。ソニアは冬の間も、素足にミニスカートで過ごす。寝るときに意味があるのかはわからないが、そもそも寝間着にミニスカートという発想がよくわからない。

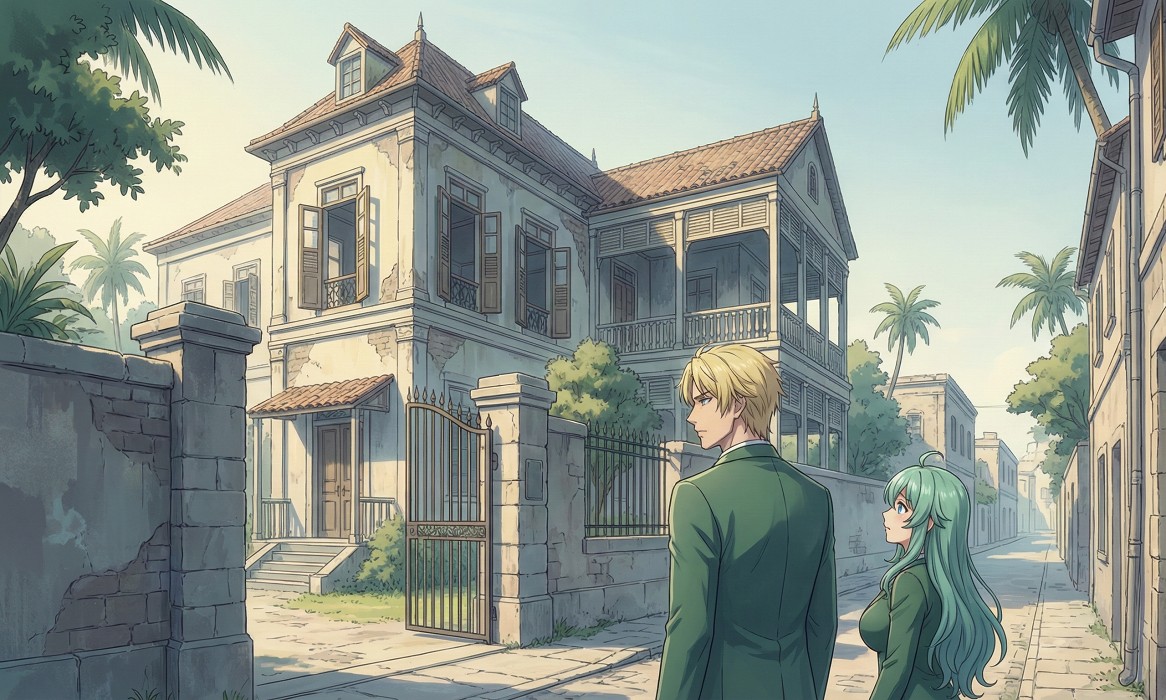

ベッドから出て、制服に着替え、屋敷の食堂で朝食をとった。その後、屋敷を出たところでラムリーザは振り返り、しばらく屋敷を見つめていた。

「どうしたの?」

ソニアは、不思議そうにラムリーザの顔を見上げてくる。

「いや、ここももう少ししたらさよならかなと思うと、感慨深くならないか?」

「あ、そういえばそうなるね」

「年明けにはフォレストピアの屋敷が完成するらしい。そうなったらいよいよ忙しくなるぞ」

「汽車通学になっちゃうね。車、買おうよ」

「検討しておく、さあ行こうか」

ラムリーザは、ソニアの肩に腕を回すと、少し抱き寄せながら並んで学校へと向かっていった。

いつも思うことだが、ソニアの肩は驚くほど華奢で、重ねた制服越しにも彼女の体温が伝わってくる。少し照れくさそうに、けれど当然のような顔をして寄り添ってくる彼女の重みが、もうすぐ離れるこの街での思い出を一つずつ刻んでいくようだった。

「おはようラムリーザ。それと五十点未満の馬鹿女」

後ろから挨拶する声が聞こえた。

ソニアは何も答えずに、ラムリーザのそばを離れると、声のした辺りに向かって回し蹴りを放った。

その蹴りをひょいとかわしたのは、妖艶なる黒髪の美少女リリスだ。一緒にいるのは、神秘的な雰囲気を持つ金髪の美少女ユコ。二人とも、ラムリーザたちにとって、この地に越してきてから新しくできた友人だ。

この二人は紛うことなき美少女だが、それぞれ普通ではない。

いろいろあった季節が過ぎ、気づけば冬だった。変わったことも、変わらないことも、ちゃんと全部ここにある。

リリスは、出会った頃こそ高嶺の花といった雰囲気だったが、蓋を開けてみればソニアと同類で、馬鹿っぽく賑やかに振る舞っている。

ユコのほうは、馴染めば馴染むほど言動が妙になる。ラムリーザのことを「ラムリーザ様」と崇めたり、成人向けゲームの知識が豊富だったりと、妙なところがある。

先ほどリリスが発した「五十点未満の馬鹿女」というのは、数日前に行われた定期試験の結果を受けての発言だ。

夏休み前の試験では、授業もまともに聞かず、試験勉強もサボっていたソニアとリリスは見事に赤点を獲得し、しばらくの間補習を受けさせられていた。

そういったこともあり、夏休み明け最初の試験では、事前に勉強会を開き、二人はなんとか赤点を回避できた。

そして、数日前の試験前にも同じように勉強会を開き、これまでの反省から多少は授業を聞くようになっていた。その結果、リリスは初めて五十点以上を取れた科目があった。

しかし、ソニアはすべての科目でギリギリ五十点を超えることはなかったので、リリスはそこをからかっているのだ。どっちにしても、どんぐりの背比べなんだけどね……。

こんな具合に、ソニアとリリスは何かとぶつかり合うライバル関係とも言えた。

それでも、仲はおおむね良好である。

教室の自分の席に着いたラムリーザは、後ろの席にいる男子生徒に挨拶する。

冷たそうな視線を持った銀髪のリゲルだ。その隣の席にいるのはロザリーン。濃い金髪をポニーテールにしていて、真面目そうな雰囲気だ。実際真面目で、クラス委員を引き受けている。

この二人も、この地に越してきてから新しくできた友人で、リゲルとロザリーンは夏休み明けから交際を開始している。

ソニアたち女子陣は、自分の席についたら、すぐにいつものポジションに移動する。

このグループの座席は窓際の後方に固まっている。前列の窓際にはユコとリリス、その後ろにラムリーザとソニア、最後列にリゲルとロザリーンが座っている。

それで、普段移動するのはソニアとロザリーンだけで、ソニアが隣のラムリーザに引っ付くように席を移動し、開いた席にロザリーンが入るだけである。そして、四人で雑談したりゲーム雑誌を読み漁るのだった。

ラムリーザは窓のほうを向き、寄りかかってきたソニアに背中を預ける形でもたれかかる。その状態で、後ろにいるリゲルと話をするのだ。

リゲルは、普段からよく天文学の雑誌を読んでいる。彼は天文学に興味があり、天文部に所属している。

しかし今日は、いつもの雑誌とは違うものを読んでいた。

「それは何だい?」

ラムリーザの問いに、リゲルはちらっとこちらを見て、黙って本の表紙を見せる。

「えっと、何々? 『ソード・アンド・マジック』だって? ゲームの攻略本?」

「ゲームというのは正解だ。だが攻略本ではないな。お前はテーブルトークゲームって知ってるか?」

「机でお話しするゲーム?」

「惜しいな、いやほぼ正解か? ゲーム機などを使わず、紙とペン、ダイスを使って会話によって遊ぶゲームのことだ。例えば……、そうだな……」

リゲルは携帯型情報端末キュリオを取り出してとあるアプリを立ち上げた。画面には、六面体のダイスが二つ表示されている。

「本来ならもっと状況は複雑になったりするのだが、例えばお前が谷を歩いているとしよう。そこで、突然の落石事故が発生したとする。どうする?」

「どうするって、回避するに決まっているじゃないか」

「それじゃあ運試しだな。ダイスを二つ使って、合計が五以上なら回避成功だ」

そこでリゲルは、キュリオの画面をタップする。表示していた二つのダイスがくるくる回り、止まったときにはそれぞれ三と四を表示していた。

「ダイスの目は七だね」

「うむ、お前は落石をうまく回避して、先へと進んだ。こんな具合だ」

「もし五以下ならどうなっていたんだい?」

「落石に巻き込まれてペチャンコになっていたか、大怪我をしていたか。そこはゲームマスターの裁量次第だな」

ラムリーザはリゲルの話を聞いているうちに、自分もテーブルトークゲームが面白く感じるようになっていた。

そして今日は珍しく、ユコが二人の会話に加わった。ラムリーザの膝の上に腰掛けて、一緒になって雑誌を見ようとしたのだ。

「テーブルトークゲームですのね? 私も一度やりたいと思ってましたわ」

「自由にやったらよかろうに」

リゲルはユコを突き放すように言う。ロザリーンと付き合うようになって多少は丸くなったものの、それでもリゲルは時折他人に冷たい対応をすることがある。

「だって今まではリリスぐらいしか遊び相手がいなかったんですもの。二人じゃゲームマスターとプレイヤーの一対一しかできませんの」

ユコは、ラムリーザの膝の上に座り、首に手を回そうとしながらそう答えた。

この状態を見て、すぐにソニアが文句を言ってくる。

「ちょっと! 何でユコがラムの膝の上に座ってるのよ!」

「あら、座るぐらい、いいじゃありませんの。ラムリーザ様もご満悦って感じですわよ」

「いや、別に満悦してないけどなぁ」

「私はラムリーザ様のことを尊敬しておりますの。だから、あなたには満悦する義務がございますの」

「もーっ!」

文句を言いながらソニアはラムリーザの腕を引っ張る。ラムリーザは、こうなったらもうリゲルとテーブルトークゲームについて話をしている場合ではなかった。

「両手に花だな、相変わらずのラムズハーレム、とでも言っておこうか」

その状況を見て、リゲルはニヤリと笑う。

「めんどくさいことになるから、火に油を注ぐようなことは言わんでください、まじで」

ユコはラムリーザを使ってソニアをからかう。

リリスは自分のアイデアを使ってソニアをからかう。

そして、喜怒哀楽の表現が豊かなソニアはからかいがいがあるから、二人はますます面白がってからかう。

何はともあれ、仲が良いのはいいことである。

ラムリーザは、もうどうにでもなれとばかりに、窓の外に目をやった。

窓の外は涼しく、朝の空気は硬い。

だけど、机の上ではたった二つのダイスで世界が動く。

そんなことがおかしくて、ラムリーザは小さく息を吐いた。