夕暮れの嫉妬

風花の月・学匠の日――(現暦:3月25日)

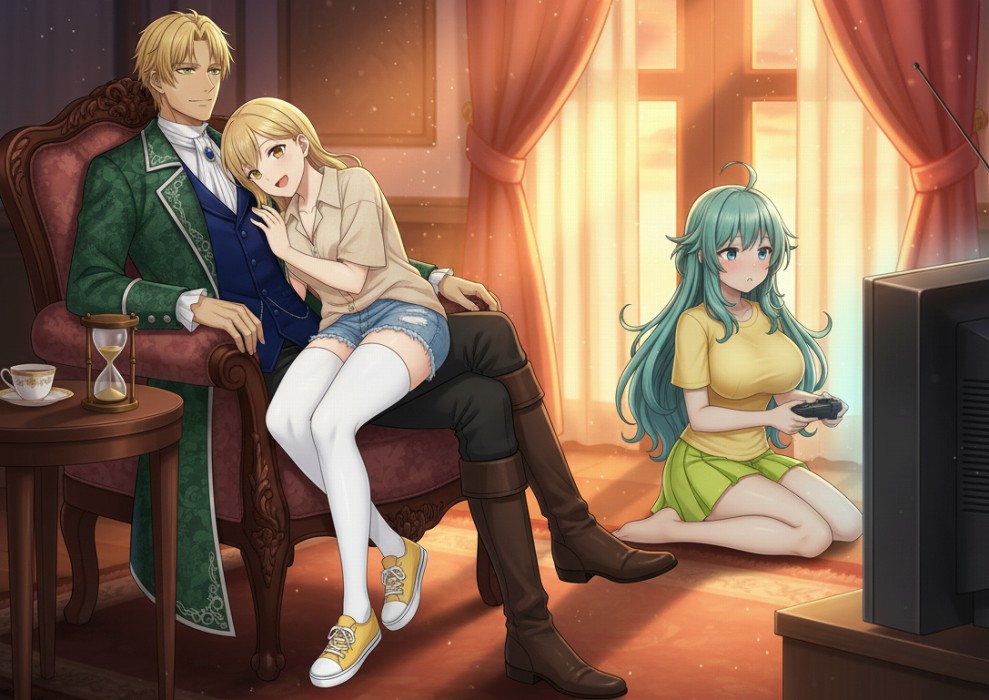

今日もラムリーザは自室にあるリクライニングチェアでのんびりとした時間を過ごしていた。そして、気づけば日も暮れていた。

今日は妹のソフィリータもラムリーザの部屋に来ていて、ラムリーザの足に覆いかぶさるようにじゃれつきながらくつろいでいる。

そしてソニアは、昨日に引き続き戦略シミュレーションゲームに夢中になっている。ラムリーザの部屋に入り浸って、ずっと遊んでいる。

これからも一緒に過ごせるということが決まってから、ソニアの表情が変わった。というか、元に戻った。

ここ最近は、不安を抱えたような頼りない表情をしていたが、本来の力強い勝ち気な表情に戻ったのである。

とはいえ、その輝いた瞳はテレビゲームに向けられている。それでも、ラムリーザはソニアのその表情が好きだったのだ。

ラムリーザは、少しゲームの画面に目を向けてみた。戦略シミュレーションゲームというぐらいだから、緻密な作戦を立てて敵を撃破していくのだろう。そういった流れを想像して、ソニアのプレイを観察する。

画面には草原が映っていて、ところどころに人が立っている。敵側は少しばかり赤く光っていて、それで敵味方の区別をつけているようだ。どうやら数人対数人で、殲滅するかリーダーを倒せば勝ちになるルールのようだった。

ソニアは、味方の歩兵を、次々に、ばらばらに前線へ送り出している。兵力は分散せずに集中させたほうが良いとどこかで聞いたことがあるので、まとまって行動したほうが良いと思ったが、彼女は気にしていないようだ。

敵のターンが回ってきて、敵兵たちは突出したソニアの歩兵の一人に一斉に襲いかかってきた。やはりそうなるか、ラムリーザはソニアが各個撃破戦法の餌食になってやられると思って見続けていた。しかしソニアは全く動じていない様子だった。

敵の歩兵が、ソニアの歩兵に斬りかかる。数字が出て、3のダメージを受けたようだ。次に攻撃された歩兵は反撃を試みる。すると敵に68のダメージを与えて一撃で返り討ちにしてしまったではないか。

ソニアの歩兵はやたらと強いな、とラムリーザは思った。事実、敵はまとまった行動でソニア側の歩兵に一人ずつ斬りかかるが、次々に反撃で倒されてしまっている。

よく見ると、敵味方のキャラクターにはレベルが設定されているようだ。経験を積むと強くなる、ゲームとしてはよくある形だ。

それをよく見てみると、敵のレベルは28とか書いてあるのに、ソニアのレベルは74とか、そのあたりの数字になっていた。どうやらソニアは、キャラクターをかなり強く育てていて、戦略や戦術が関係なくなるぐらい敵とのレベル差を作っているようだった。

これでは戦略シミュレーションの体を成していない。一騎当千の無双ゲームではないか。

ソニアの戦術が見たかったラムリーザは、一方的に蹂躙しているソニアの戦いを見るのに飽きて、再び窓の外に目を向けると、空はだんだんと赤みが増し、すみれ色、群青色へと変化していった。

「ふえぇっ、姉さんが!」

しばらく経った頃、突然ソニアが大声を出した。びっくりしたラムリーザは、再び彼女のほうに目を向ける。ソフィリータは妹だし、ソニアに「姉」はいない。

テレビの画面を見ると、小さな部屋に二人の男女がいて、台詞は『迷惑かけて……ごめんね……』などと表示されている。

「なんでよー、置き去りにしたわけじゃないのに」

ラムリーザと目が合ったソニアは、ラムリーザの顔を見ながら不満そうに口を尖らせて呟いた。

「知らんがな」

「ソニア姉様、大丈夫ですか?」

「ソフィリータ、ソニアはシスコンみたいだから気をつけろよ。もっともこの場合は妹の間違いだが、ソニアは姉や妹が、ものすごく大事らしい」

ラムリーザはニヤニヤしながら、画面の前で固まっているソニアを見てからかうように言った。

「誰がシスコンよー、ゲームの話だってば。それを言ったらシスコンはラムのほうじゃないのよ」

「そうかそうか、それならソニアの代わりにソフィリータを連れて行くことにしようかな。そしてソニアはただの幼なじみ、恋人になるのは妹のソフィリータだ」

「なんでそうなるのよ! この変態シスコン!」

「そう望んだのは君だろ?」

「望んでない!」

必死の形相で怒鳴り散らかすソニアを、ラムリーザは飄々とかわしていて、その二人を不思議そうな表情でソフィリータが見ていた。

「ソニア姉様、元気になられてよかったです。ここのところずっと気分が沈んでいたみたいですが、もう大丈夫になられたのですね」

「え、ああ、うん。あはっはのはっ」

ソニアは変な笑いでごまかした。

この春からラムリーザと離れ離れになるということになりそうだったので、ソニアは気分が沈んでいた。それが、いろいろあって今後とも一緒にいられることが確定したので、本来の雰囲気を取り戻せたのだ。

「はぁ、でもリザ兄様にソニア姉様がついて行くことになったのなら、今年から私一人になっちゃいますね……」

ソフィリータは寂しそうに呟いた。

去年までは、ラムリーザの兄もいて、四人で仲良くしていたのだが、その兄も去年の春から城勤めのために家から離れていった。

そしてこの一年は、三人で仲良くしていたのだが、今年からラムリーザとソニアが家から離れることになってしまい、ソフィリータは一人取り残される形になったというわけだ。

「大丈夫、時々戻ってくるから」

ラムリーザは、ソフィリータの頭を撫でながら、優しく言ってあげた。

「……シスコン」

ソニアは、その様子を見てボソッと呟いた。

「なんだ?」

「なんでもないよー」

ラムリーザがソニアのほうを振り返ると、ソニアはぷいっと顔を背ける。妹に嫉妬するなよ……と、ラムリーザは思った。

「……で、妹、じゃなくて姉を失った傷心のソニアはこれからどうするのかな?」

「もちろん、理想のためにもう止まるわけにはいかないのよ!」

「理想……か、同胞虐殺に加担して自分の手を汚してまで貫いた理想だからな、貫き通せよ」

「そっ、それはラムがあたしのいない間に勝手に話を進めたからじゃないのよ!」

「組織には従え、長いものには巻かれろ……だ」

「あっ、ねえちょっと。あたしのクラスがロードになったわ」

「君主か、出世したなぁ。僕をソニア王国の宰相にでもしてくれるかな? 手を汚すのはソニアの仕事で、おいしいところだけもらってあげるから」

「よくわかりませんが、ソニア姉様がんばってくださいね」

「みなさん、夕食の支度ができましたよ」

その時、部屋の外からメイドのナンシーの声が聞こえた。

ラムリーザは「今行く」と言って部屋を出て食堂に向かった。ソニアとソフィリータもそれに続いていった。

食卓には既に、母のソフィアが腰掛けていた。

ラムリーザには父と兄もいたが、帝都の城に住み込みで働いているので、めったに帰ってくることはなかった。だから兄が去ってからこの一年間、食事の時はソフィア、ラムリーザ、ソニア、ソフィリータの四人であることがほとんどだった。ソニアは使用人の娘で家族ではないが、幼い頃からラムリーザとは双子の兄妹のように育てられてきたので、食事もいつも一緒だった。

食事中、ラムリーザは正面のソニアをちらちら見る。ソニアは食事のとき、とても幸せそうな表情で食べていて、ラムリーザはその表情が好きだった。いつでもこの娘にはおいしいものを食べさせてあげようという気になるのだ。

「リザ兄様、食事が終わったらまた組み手をお願いします」

「わかった、今日はちょっと汗をかくか」

食事後の軽い運動にしてはちょっとハードだが、ラムリーザはソフィリータと共に練習部屋と決めている部屋に向かっていった。

いつもそこで一時間ほど、二人は格闘技の練習をしている。ソフィリータの素早い蹴り攻撃と、ラムリーザの蹴られても平然としている身体の打たれ強さと、繰り出される重たい拳の一撃。それをかわすソフィリータの身軽さがうかがえる戦いぶりであった。

ラムリーザとソフィリータが部屋を出ていくと、食卓には静寂が戻った。

ソニアはしばらくぼんやりと、空になった皿を見つめていた。

「……シスコン、かあ」

彼女は、自分で吐いた言葉が意外に重く胸の奥に沈んでいくのを感じていた。

恋人になったはずなのに、時々まだ「幼馴染」のままの距離感を感じる。ラムは優しい。妹にも、母にも、誰にでも。

しかしその優しさの中で、自分だけが特別だと言えるだろうか――彼女の胸にふとそんな不安がかすめる。

ソニアは立ち上がり、二人が格闘技の練習をしている部屋へ向かった。

これまでは、二人が格闘技をしている間は自室で一人でいたものだが、なぜか今日はそこに向かう気になった。

練習部屋の扉の前に立つと、隙間からラムリーザとソフィリータの声が聞こえてくる。

打撃音。息遣い。短い指示。

「リザ兄様、今のは甘いです」「ん、次は防御を固めてみよう」

そのやり取りを聞いているうちに、ソニアはなんとなく気づいた。ああ、二人は誰かを傷つけるためじゃなく、守るために強くなろうとしているんだ、と。

そしていつか、自分もあの輪の中に入りたいと思った。少し大げさかもしれないけど、恋人としてでも、戦友としてでも、同じ場所で笑っていたい。

ソニアは拳を握りしめ、今まで入ったことがほとんどない練習室の扉に向かって一歩だけ踏み出した。

「あらソニア姉様、珍しいですね」

不思議そうに見つめるソフィリータに、ソニアは少し笑みを浮かべ、その代わりに思い切りサンドバッグに飛び蹴りを放った。

「ふん、あたしだって負けないんだから」

サンドバッグにソニアの飛び蹴りが決まり、乾いた衝撃音が部屋に響いた。

ラムリーザは、正面から飛び込んでくるソフィリータの蹴りを受け止めながら、その音を耳の端でとらえていた。

「リザ兄様、ガードが甘いです」

「おっと……そうだな」

ソフィリータの踏み込みは、この一年で目に見えて鋭くなった。繰り出される蹴りをさばきながら、ラムリーザは視線だけを横に流してみる。

そこには、サンドバッグをペチペチ蹴りながら、むすっとした顔で構えているソニアの姿があった。

――練習部屋にソニアが来るなんて、初めてじゃないか。

これまでは、格闘技の時間になると「行ってらっしゃーい」と言ってゲームや漫画に戻っていったはずだ。なのに今日は、わざわざここまで足を運んできて、何の用事もないくせにサンドバッグを蹴っている。

「……シスコン、かあ」

さっきソニアがぼそっと漏らした言葉を、ラムリーザは思い出していた。

「リザ兄様、よそ見してます」

「悪い悪い」

額に汗がにじむ。

妹が大切じゃないと言えば嘘になる。ソフィリータも、母さんも、この屋敷で過ごすみんなも――守りたいと思う相手はいくらでもいる。

それでも――

ソフィリータの蹴りを受け流しながら、ラムリーザはもう一度だけソニアのほうを見やった。サンドバッグに蹴りを入れたあと、彼女は自分のつま先をさすりながら、こちらをちらりと盗み見ている。

――一番手を離したくないのは、やっぱりソニアなんだよな。

ソニアは、ラムリーザのことをシスコンだとぼやいていたが、ラムリーザの気持ちは変わらない。幼馴染で、恋人で、騒がしくて手のかかる、たった一人のソニア。

「リザ兄様、もう一本お願いします!」

「よし、まだまだいけるぞ」

そう言って構え直すと、ソニアのほうからまたサンドバッグを蹴る音が聞こえた。

軽い衝撃音と息を切らす気配、小さなくぐもった笑い声。それらが入り混じる中で、夕暮れの時間はゆっくりと過ぎていく。

ラムリーザにとって守りたいものは、一つではない。

けれどその中心で、いちばん強く胸を占めているのは、やはりあの少女なのだと――改めて思うのだった。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ