十六年の記憶、十七年目の付き合い

帝国歴七十八年 竜神の月・竜神の日――(現暦換算:一月一日)

新しい年が始まった。

年始は、帝国内の各種竜神殿で、年始祭が行われている。

年始祭は年の初日から三日間にわたって開かれ、この一年の幸福などを願う、どこにでもよくあるイベントだ。

ラムリーザは、家族と共に帝都の竜神殿へ赴き、ありきたりな祈願をしに行った。

年末年始にかけては、城勤めをしている父ラムニアスと兄ラムリアースも帰ってきており、年に少ない一家団欒の場を設けていた。

さらに、使用人という立場だが家族ぐるみの付き合いがあるソニアのルミナス一家や、兄嫁となったペルモドフ家とも一緒に出掛けており、一行は結構な大所帯となっていた。

こうなるとソニアは大はしゃぎだ。フォレスター家メイドである母親につかまるまで、不思議な踊りで行進するものだから困る。

帝都の竜神殿、それも年始祭となると大勢の人でごった返している。

ソニアははぐれないように、ラムリーザの腕を掴んで離さない。そのうち、手を掴む形から腕を組む形になり、気がつけば横に抱きついていた。これでは清くない交際だと誤解されても仕方がない。

ただ、すぐ近くでは兄のラムリアースと兄嫁のラキアがくっついているので、それを免罪符にできなくもない。それに、ラムリアース自体も、ラムリーザとソニアがベタベタすることに否定的ではない。

ただし、ソフィリータの視線には少々厳しいものがある。

「ねぇ、ラムは竜のお告げを引かないの?」

竜のお告げとは、竜神テフラウィリスに今年一年の運勢を占ってもらうもの。いわゆる「おみくじ」のようなものだ。

「んー。今年はね、フォレストピアにできた竜神殿に、みんなと一緒に行くことにしているだろ? 折角だから、その時にみんなで引こうかなと思ってね」

年末にグループメールでリリスたちとやり取りした時に決めたことだ。初日に行けないので、最後の三日目に、みんなで行こうという話になっていた。

つまり帰省は明日まで。明日、ポッターズ・ブラフへ戻って一休みし、その翌日に竜神殿に行こうという話なのだ。

「んー、それならあたしも引かない。ソフィーちゃんは引いたんだね、どうだった?」

ソニアはお告げ所から離れると、ソフィリータに駆け寄って、お告げの紙を覗き込んだ。紙は薄いのに妙に硬く、竜神殿特有の香の匂いがする。

「今年は当たり年みたいです」

そこにはフォーチュネイトと書かれていた。幸運を意味する竜語だ。

「えーと、詳細は……。『同胞を失わず新しい出会いもあるであろう』だって、なんだろうね」

「たぶんアレだと思います。この春から、ソニア姉様と同じ地方の学校に行くので、そこで新しい出会いがあるってことだと思います」

ソフィリータはうれしそうに言うが、ソニアは難しい顔をして忠告めいたことを言う。

「あー、そういうことね。でもあの学校最悪だよ、制服のブラウスきっついし、ボタン閉まらないよ?」

「それはソニア姉様のバストサイズが――」

「誰が風船おっぱいお化けだ!!」

ソニアがソフィリータに殴りかかろうとしたので、ラムリーザは「誰もそんなこと言ってないだろ」と言いながら引き離すはめになってしまった。リリスのせいで、ソニアは胸のことを突っ込まれると荒れがちだ。

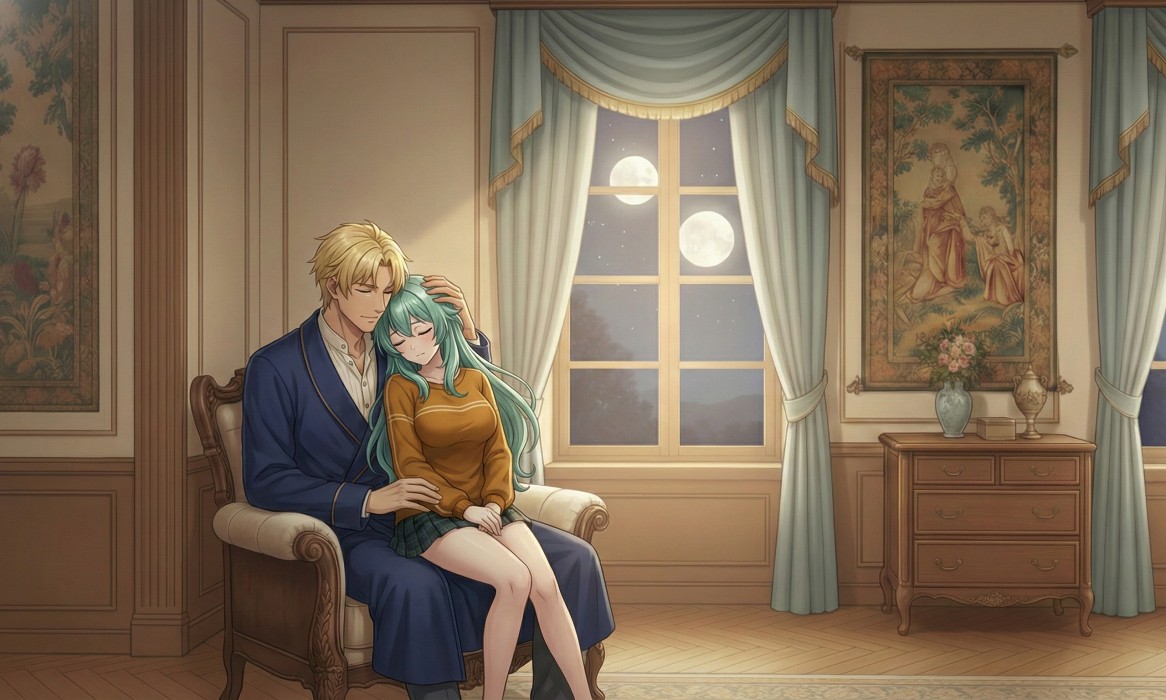

その夜、ラムリーザはいつもと同じように窓際のリクライニングチェアに身を沈め、今日もソニアがその上にのしかかり、「ふにゅ~」などとつぶやきながら甘えている。

窓の外には、二つの月が引かれ合うように重なりかけて輝いていた。

「なぁソニア、ひょっとしたら今日がこの屋敷でのんびりと過ごす、最後の夜になるかもしれないぞ?」

ラムリーザは、ソニアの頭を撫でながらつぶやいた。

「えぇ? ラムはもう帰ってこないの?」

「春になったら新開地の新しい屋敷に引っ越すよ。そこは僕の生涯の家になるかもしれないんだ。母も引っ越すと言っていたし、しばらくの間、ここに戻ってくることはほとんどなくなると思う」

母親が来ることは想定外だったため、この春からはソニアとの生活を慎重にやらなければならない。キスぐらいは大目に見てもらうことも可能だが、同じベッドで寝ているのはどう見られるか?

「でもソフィーちゃんが残るじゃないの」

「いや、ソフィリータも言っていただろ、春から僕たちと同じ学校に通うと。そうなれば、向こうでまた一緒だよ」

その時ソニアは、ちょっと真剣な顔つきになった。奇行ばかりのソニアだが、そういう時の顔はとても可愛い。めったに見せない真面目な顔は、リリスに負けないぐらいすごく整っていた。

「最後の夜かぁ、なんだかドキドキしてきた」

ラムリーザは、ソニアの青い瞳を見つめながら、しんみりと言った。

「いろいろあったなぁ、僕たちは十六年も一緒に過ごしてきたんだよ?」

十六年という時間は、一生の中では短いかもしれないが、今のラムリーザとソニアにとっては、それがすべてだった。

ソニアは、ラムリーザの頭の後ろに手を回して、顔を近づけながら尋ねた。

「ラムは何を一番に思い出す?」

「ん~……、お――いや……」

ラムリーザは、思い出の中のソニアを回想し、思わず口に出てきそうになった言葉を飲み込んだ。

「一番に思い出したことを言って!」

ソニアはさらに顔を近づけて大声を出す。

ラムリーザは、目の前に迫ったソニアの鼻先に自分の鼻先を合わせてみた。間近に迫ったソニアの目が、じっとこちらを見つめている。少し鼻を左右に動かしてみると、ソニアは眉間にしわを寄せて顔を引いた。

「……えーと、ソニアと一緒に音楽を始めたことかなぁ」

数年前、何の影響を受けたのかわからないが、ソニアが楽器で遊ぼうと言ったことが、今のラムリーズに繋がる発端だった。

「ラムはギター全然上達しなかったね」

「ああ、そんなこともあったね」

それで、ソニアに無理やりドラムスに転向させられて、今に至る。

ただ、ラムリーザが真っ先に思い出したのは、小学校の時分にソニアが学校で粗相をしたことだった。それを言うと怒り出すことが目に見えていたので、一生懸命他のことを考えて口にしたということは、この際内緒にしておこう。

「ラム~」

再びソニアの顔が、ラムリーザの目の前に迫ってくる。

ラムリーザは、部屋の入り口に意識を集中させながら、今度はそっと唇を合わせた。ドアの向こうに人の気配を感じたら、すぐにソニアを引き剥がすつもりだった。

屋敷内の各部屋にも鍵が付いていればいいのに――。

ラムリーザは、ふとそんなことを思っていた。鍵が付いていればいいのに、と。

「これだ!」

ラムリーザは、ソニアの顔を手で挟んで引き離す。

「なっ、何?!」

突然の行動に、びっくりするソニア。

ラムリーザは、ソニアの顔を見つめながら、笑みを浮かべて言った。

「来春からも、ソニアと安心して二人の生活を続ける方法を思いついた」

「ふ~ん」

不思議そうな顔をするソニアを、ラムリーザはぎゅっと抱きしめて、再び窓の外で輝いている二つの月へと視線を戻した。

翌日、ラムリーザとソニアの二人は、昼過ぎに屋敷を出て、フォレスター家の執事を務めるソニアの父が運転する車で駅へと向かった。

「ソニアや、来春からはまた一緒に過ごせることになるぞ」

「あ、うん」

ソニアは、初めて父親と離れたときは少し寂しい気がしていたが、半年以上もラムリーザと二人で暮らすのに慣れていて、今は気が抜けたような返事しかできなかった。

「ラムリーザ様、あと三か月になりますが、ソニアをよろしく頼みます」

以前と同じことを言われ、ラムリーザも「三か月後まででなく、その先も任せてもらいましょう」と答えた。むしろ、三か月後からも、死が二人を分かつまで任せてもらいたいものだ。

帝都シャングリラ駅に到着し、二人は見送りのソフィリータと共に駅へ入った。

「ソフィリータ、またな」

ラムリーザは、ソフィリータの頭を撫でて言った。

「はい、リザ兄様。春からはまた一緒にお願いします」

入試はまだだが、ソニアが入学できたのだから、よほどのことがない限り問題ないだろう。

その時ラムリーザは、ソフィリータがここにいるのに車はもう帰ってしまったことに気がついて尋ねてみた。

「ソフィリータは、帰りはどうするんだ?」

「ソフィーちゃんも一緒に来るの?」

「いいえ、今日は昼食をミーシャと一緒にって話で、駅前集合にしていたの」

ミーシャか、変わった娘だったなとラムリーザは思い出していた。遊んだのは一日だけだったが、妙に印象に残る娘であった。

そうこう言っている間に、汽車の発車時間になった。

「ん、なるほどね。それでは今度はフォレストピアで会おう」

「ソフィーちゃん、またねっ」

ラムリーザとソニアは、ソフィリータと別れて汽車に乗り込んだ。ソフィリータは、汽車が見えなくなるまで見つめ続けていた。

汽車の窓から見える帝都は、遠ざかるほど静かに整って見えた。

ラムリーザは、ここで生まれ、ここで育ち、ここでソニアと十六年を過ごした。その事実だけは、これからもずっと変わらない。けれど、戻る回数はきっと減る。

家族とまた暮らせるのは嬉しい。母がそばにいる安心もあるし、妹ともまた遊べる。

その一方で、ソニアと二人きりの気楽な毎日に余計な壁が増えないか――胸の奥で、小さな不安も芽を出していた。

「ソフィーたんっ!」

突然後ろから声をかけられて、ソフィリータはびっくりして振り返った。そこには、紫色の長い髪をツインテールにした娘が立っていた。

「ミーシャ、あ、もうこんな時間?」

「何してたのぉん? 撮り鉄?」

いつもの甘ったるい媚びた声で、ミーシャは尋ねた。

「汽車に興味は無いよ。えっと、どこに行くんだっけ?」

「ゴンヂュウ! 骨付鳥ゴンヂュウ! お肉食べようよ!」

そんなわけで、ソフィリータとミーシャの二人は、駅前にある鳥肉料理店へと向かっていった。

その途中でソフィリータは、思い出したかのように言った。

「あ、そうそう、春から通う学校の名前がわかったよ。ポッターズ・ブラフの帝立ソリチュード学院高等学校っていうの」

「おお~、なんかかっちょいー名前だぬ」