らむの夢日記

紅炉の月・森人の日――(現暦換算:八月二十三日)

「ところで、みんなは今の学校を卒業したら、その先どうするか決めてたりする?」

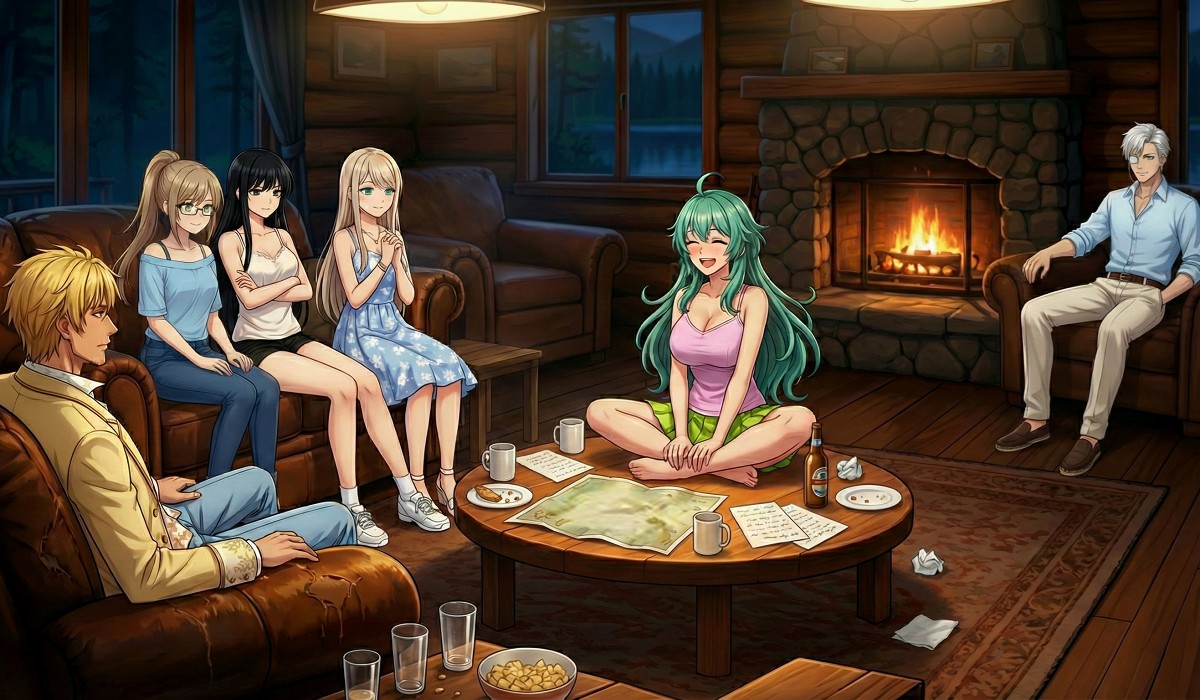

クリスタルレイクのキャンプ場では、日が暮れた頃には雨は上がっていた。夕食後、みんながリビングに集まってのんびりしているところで、ラムリーザは尋ねてみた。

明日は街に帰ることにしていたので、今夜はキャンプ最後の夜だ。だから、みんなで語り合おうと考えて、輪になっていた。

「将来? お医者さんとか弁護士のあれ?」

ソニアがのほほんとした感じで聞き返してくる。そういえば、夏休み前に学校で進路アンケートなるものがあったか。あの時は、ラムリーザ絡みで妙な進路も出たものだ。

「そんな夢物語は置いておいて、みんなはどう?」

「夢物語って何よぉ。そんなこと言うんだったら、あたし本当に弁護士になって、ラムを牢屋に入れてやる」

「待て――」

ラムリーザは、ソニアの暴言に対してすぐに反論を用意した。

「たった今、三つの問題が発覚した。これを片づけないと、ソニアの思い通りにはならない」

ラムリーザは、ソニアをじっと見据えて言葉を続けた。ソニアのほうといえば、口を尖らせて不満そうに睨み返している。

「一つ、ソニアは本当に弁護士になれるのか?」

「勉強すれば、あたしでもなれるはず」

「ほー、勉強ねぇ」

「せんねぇ」

「せんねぇ」

リリスとユコは、同じ言葉を発しながら、お互い顔を見合わせてうなずいている。

「こりゃあ、そこの寝取り女ども! 魔女と呪いの人形! せんって決め付けるな!」

「申し訳ありません、棒くぐりすらまともにできない一メートル様、お許しください」

「くっ……」

相変わらずソニアは、リリスに手玉に取られている。謝罪すら攻撃手段にしてしまう、高等テクニックだ。

「こほん、それでは二つ目。弁護士は依頼人を弁護して守る立場にある。有罪か無罪かを判断して、牢屋に入れるかどうか決めるのは、裁判官だ」

「ラムの被害者を弁護する、この人がやりましたって。被害者から10メートル離れていたみたいだけど、お尻を触ったのは確かにラムでした! と言い張る」

「僕の罪状は痴漢かよ……」

ラムリーザは軽くため息を吐いた。どうやらソニアは、ラムリーザを冤罪で牢屋に入れたいらしい。

そんなにお尻を触られるのが気になるなら、毎晩同じ布団に潜り込んできて引っ付いてくるな、と言いたいものだ。

「ソニアはつれないですわね。私でしたらラムリーザ様なら喜んで尻を差し出しますの」

それはどういう意味だろうか? ユコはお尻を触ってほしいのか? 差し出されても困るってことに変わりはない。

「差し出すって何よ、この痴女人形! ラムはユコなんかに尻を差し出されても、それをしょいこんで『俺の尻だ俺の尻だ!』と吹聴することは絶対にしないから。残念ねー、えっ!」

ソニアが何を言いたいのか、さっぱりわからない。相手にしていても仕方がないので、ラムリーザはとどめとなるであろう最後の問いを投げつけた。

「これが最後。僕が牢屋に入れられたら、その日からソニアは一人で寝なければならない」

「くっ……」

ソニアは一瞬苦悶の表情を浮かべる。今となってはソニアが一人で寝るという行為は、氷の中で寝るようなものだった。

「ふ、ふぇ……、っく。そ、そうなっても、あたしは毎晩牢屋に押しかけて一緒に寝て、朝になったら出ていく」

無茶苦茶な話だ。毎晩囚人に、添い寝してくれる女を差し入れする刑務所がどこの国にあるか。

ソニアは完全に狼狽してしまって、次から次へと変なことを言い出した。

「ついでにリリスとユコも、窃盗罪で牢屋」

「何を盗んだのかしら?」

「ラムを盗んだ。次、リゲルも牢屋。怖いから脅迫罪で牢屋」

「ほう」

リゲルは、冷めた目でソニアをにらみつけた。

「もうやだ! その冷たい視線が犯罪! 最後にロザリーン、キャンプに来てからおいしい料理作ってラムの胃袋掴もうとしている。寝取るつもりだ、許し難い。牢屋」

「はぁ、ごめんなさいね」

ロザリーンは、一人暴走するソニアに反抗せずに、素直に受け流すという行為に出た。ある意味それが正解。

「ソニアが一人牢屋に入れば、みんな幸せになって丸く収まらないかしら?」

一通りソニアの判決を聞いた後で、リリスはさりげない感じで提案した。

「それでいいや。ソニアを牢屋に入れるってことで、この話はおしまい。別にソニアが弁護士になれるかどうかなんて話をしたかったわけじゃないし」

「えー、なんでよー。あたし悪いことしてない……」

「騒乱罪……、あー、こほん。なんでもない。さてと、今の学校を卒業したら、いよいよ領主としての仕事が本格的になるかもしれない。そうなると忙しくなるから、みんなとそれほど遊べなくなるね。それが残念かな」

「あたしはずっと一緒だから、関係ないもんねー」

能天気な感じで平然としているソニアを、リリスたちはジト目で見ている。先ほどまで、その一緒な相手を牢屋に入れようとしたくせに、と言いたそうだ。

ラムリーザはその様子を見て、次にリリスが口を開いたら、また場が荒れると判断して言葉を続けた。

「それで、みんなはどうするのかなーって思ってね」

「あたしはラムとけっ――」

「うおっほん!」

ラムリーザは、ソニアの発言を遮った。荒れるような発言をするんじゃないぞ。

「お前は大学に行かないのか?」

リゲルは、それが当然といった感じで、不思議そうにラムリーザに尋ねた。

「大学?」

ラムリーザは考えたことも無かった。

元々大学というものは、ある種の専門的な分野について学ぶために行くようなところであって、高校までの基礎教養の延長ってわけではない。

実際にラムリーザの兄も、高校を出たらすぐに城勤めに行ってしまったのだ。城勤めの仕事は、現地で学ぶのが基本であり、その人選もこの国では学歴というより家柄のほうが重視されている部分があった。

ラムリーザの今後の予定である領主の話も、跡取りになる兄と違ってラムリーザ自身には進路が無いので、父の計らいで新たな役目を用意したようなものだった。

「リゲルは、大学に行く必要はあるの?」

「俺は、趣味を極める。天文学部のある大学に行くぞ。ロザリーンともそういった話をしたことがある」

リゲルの発言に、ロザリーンは静かにうなずいた。

大学か、とラムリーザは思った。大学は四年制だから、大学に行けばさらに四年間この仲間と一緒に遊べるのだ。それはラムリーザにとって、魅力的に感じた。

しかし、ソニアとリリスは赤点まみれ。大学に進学できるのだろうか?

それに、どこの大学に行くことになっても、ラムリーザ自身は来年から新開地の開発が始まるので、あまり長期間離れることはできないだろう。

「リゲル、大学ってどこにある?」

「ん、天文学部のある大学は、帝都か外国にしかないから、帝都に行くか留学する」

「え……」

それでは意味がない。六人は一緒にいられない。リゲルとロザリーンは離れ離れになってしまうじゃないか。

そうか、近くには天文学部というものは無いのか……。

近くにあれば、あれば……、なければ作れば……、作れば?!

その時ラムリーザはひらめいた。この先みんなが一緒にいられる時間を四年間延長する方法を。

「大学を作ろうか?」

「なん、だと?」

みんなの驚いた視線が集中する。特にリゲルは思わず呟いてしまうほど驚いたようだ。

「新開地に新しい大学を作ろう。来年からみんなそこに通うんだ」

「待て、早すぎる。来年じゃないだろ? それに天文学部は望遠鏡施設が必要だぞ」

「それも作る。アンテロック山脈の山頂付近に作れば十分だろう」

ラムリーザは、今の年を言い間違えるほど興奮していた。そこを冷静に軌道修正するのがリゲルの役目だ。

さて、アンテロック山脈とは、今いるポッターズブラフ地方と新開地の間にある山脈であり、一番高くなっているところはアンテロック山と呼ばれている。ちなみにその中腹あたりに、毎月初めの週末に実施されているパーティの会場である、オーバールック・ホテルがある。

ラムリーザの夢物語を、みんな面白いと思ったのか、いつの間にかみんなの輪が小さくなっていた。

「で、それぞれ大学で学ぶ何かを探して……、とまぁ、僕も大学行く必要ないんだけどね。リゲルみたいに大学に行ってまで学びたい趣味とかないし」

「経済学くらい学んでいたら役に立つんじゃないのか?」

「経済学かぁ、いいかも。というわけで、ソニアも僕の傍でのほほんとしているだけにはさせない。大学に入れるように勉強すること」

「やだ、お医者さんがいい」

ソニアの戯言は無視して、ラムリーザは話を続けた。

「リリスとユコは……音楽科がいいかな。確かあったよね、リゲル」

「音楽科か、作曲科、器楽科、声楽科とかあるな」

「あ、ピアノ科でもいいよね。うーん、迷うわ」

そう答えたのはロザリーンだ。

趣味かぁ、とラムリーザは考えた。趣味の面から言えば、これまでのラムリーザは、いつもソニアに振り回されていた人生だった。まぁ、それはそれで楽しんでいるソニアを見ているだけでも可愛いからいいのだけどね。

少なくとも作曲科があれば、ユコはそこを目指すだろうし、リリスは器楽科でギターをやってもいいし、声楽科で歌うほうに力を入れてもいい。

話の内容としては、夢物語にしか聞こえないが、ラムリーザにはそれを可能にする権力と財力があった。

ラムリーザの、ラムリーザによる『ラムリーズ』のための大学。

この夜は、そういった未来について、夜遅くまで面白おかしく語り通したのであった。

寝室に戻ったあと、リゲルはラムリーザに尋ねた。

「本気でやるのか?」

「ああ、やってみようよ」

ラムリーザは軽く答える。

「ま、それもいいか」

リゲル自身も、ラムリーザたちと過ごせるのはまんざらでもないみたいだ。ソニアがうざいと感じるのも、過去の傷が癒されたら、そうでもなくなるかもしれない。

それに、新しい天文台を建設するというなら、最新施設が使えるということになるので、それも魅力的だろう。

「大学の話はそれでいいとして、実際に新開地が動き出すのは来年からか。そこで今夜のイベントだ」

「イベント?」

ラムリーザは、リゲルの口からイベントという言葉が出たのが珍しいなと思った。リゲルは自分から積極的にイベントを作るタイプではない。一体何をやろうと言うのだろうか?

しかし、期待するほどのことでもない内容だった。

今夜だけラムリーザとリゲルのベッドを逆にしようという話だった。

ラムリーザは、特に断る理由もなかったので、素直に受け入れることにした。

「なぁリゲル、何か意味があるのか?」

「のだまでも、守備交代でライトとレフトを入れ替えることもあるのだ。ベッドの左右交代があっても不思議じゃないだろ?」

「ん、そんなものか」

ラムリーザは、気にするのをやめて昨日までと反対側のベッドに入った。そろそろ寝るか、と思ったその時だ。

部屋の入り口のドアが開いた。

まぁ驚くことはない。いつもどおり、ソニアが入ってきたのだ。

ソニアは何の迷いもなく、入り口から見て左側のベッド――昨日まではラムリーザがいた場所――へ向かっていった。

それから、これまた自然に布団をめくり、もそもそと入っていく。そしてもぞもぞと身体の位置を整えて……。

「あれっ?」

「なんだお前は」

「えっ? ええっ?!」

バタバタと隣のベッドで慌てふためく音が聞こえ、すぐにどすんと転がり落ちる音が部屋に響いた。

「なっ、なんで? なんでぇ? ふえぇ……」

ソニアは完全にパニック状態だ。

「ラムがいない、なんでリゲル? リゲルがラムで、ラムはどこ?」

台詞もよくわからない。

このままでは埒が明かないので、ラムリーザはソニアに呼びかけることにした。

「あー、ソニア。僕は今日はこっちだ」

ソニアは慌てて立ち上がって駆け出す。左側のベッドをぐるりと回って、右側のベッドに潜り込んできた。

「なんで逆なのよぉ……」

「気分転換……かな?」

「ふえぇ……」

ラムリーザは、リゲルの言ったイベントの意味がようやく分かった。単にソニアをはめてからかうだけのことだったようだ。

「くっくっくっ……」

リゲルの笑いをこらえる声が聞こえている。

ソニアは、ラムリーザの右脇で震えている。よほどリゲルにくっついてしまったのが怖かったと見える。まったくソニアはからかわれ要員すぎて困るというものだ。

今日はみんなで輪になって、卒業後の話をした。

本当は、進路なんてまだ白紙で、大学なんて遠い世界の話だったはずなのに「ないなら作る」という一言で、急に未来が手の届く場所に降りてきた気がした。

新開地に大学。アンテロックの山に天文台。音楽科に、作曲科に、器楽科に、声楽科。それぞれの学部をどうするかで、また揉めるのも目に見えている。

でも、揉めるってことは、一緒にいるってことだ。

今日は、みんなで夢物語を語った日。これは――夢日記ってところだろう。

何はともあれ、このキャンプ中もソニアは、ラムリーザのベッドに来ることに関して皆勤賞を獲得したのであった。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ