十五年目のすれ違い実験と、その後始末 ~前編~

炎心の月・学匠の日――(現暦換算:八月八日)

ソニアは現在、ラムリーザに精神的に依存している度合いが強いのかもしれない。

いつも一緒にいたがるし、リリスやユコがラムリーザに接近しようものなら、すぐに間に割って入って邪魔をする。

そして夜寝るときは、ラムリーザと一緒じゃないと嫌、という感じになっているのかもしれない。合宿での夜這い然り、「引っ付いてくると悪戯するぞ」と言ってもあえて引っ付いてくること然り。

これは、ソニアを突き放してみたら一体どのような反応を示すのだろうか……。

ラムリーザは、ちょっとした悪戯を思いつき、つい実験してみる気になってしまったのだった。

ほんの出来心だった。それが、のちにとんでもなく面倒な一日を招くことになるとは気づきもせずに……。

「ソニア、さようなら……」

「えっ? さようなら?」

「決めたよ、別れよう」

「な、何で? どうして?」

実家の自室で目覚めて着替えが終わった後、ラムリーザは深刻そうな雰囲気を漂わせて、ソニアに語りかけてみた。突然の申し出に、ソニアは何が何だか分からないといった感じだ。

「君が昨夜寝る前に言ったじゃないか、『もう別れよう』って」

「えっ? 言ってないよ。あたし、そんなこと言ってない!」

「いや、僕は聞いたよ。今日で終わりにしよう」

「言ってない! 言ってないよぉ……、ふえっ、ふええぇぇん……」

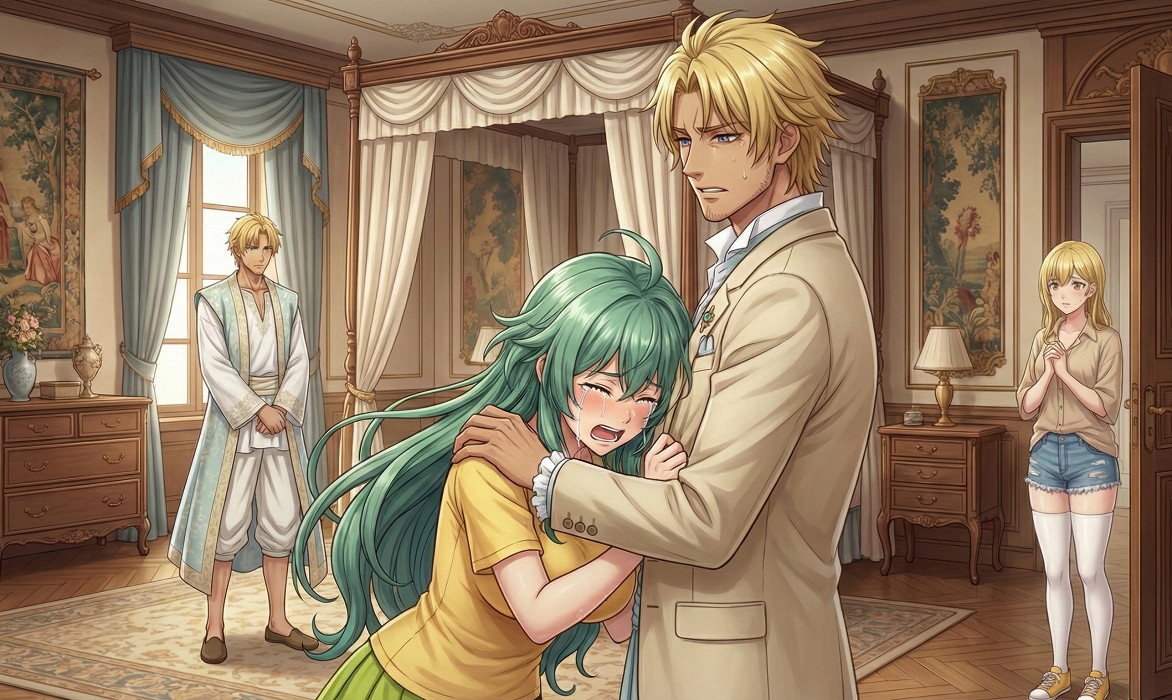

冗談とは気付かずに、ソニアは泣き出してしまった。その表情には、悲しみというより絶望感が漂っている。

その表情を見てラムリーザは、やっぱりこの実験は止めようと思って、早々にドッキリ企画をばらすことにした。

「……とまぁ、冗談だ」

「ふえぇ……、え?」

「うん、そんなこと聞いてないよ。別れるわけないだろ」

ソニアは、しばらくの間ラムリーザの顔をぽかーんと見ていた。だが、再び顔をくしゃくしゃにして泣き出してしまった。

「……ラムの馬鹿! ふええぇぇん!」

ソニアはマジ泣きしてしまった。

ラムリーザは、少しきつい冗談だったかと思い、ちょっと後悔していた。日頃から幸せにしてやりたいと思っているソニアを、自分の手で悲しませてしまったのだから……。

その時、部屋のドアをノックする音がして、外から妹ソフィリータの声が聞こえてきた。

「リザ兄様、もう起きてますか? 入りますよ」

ソフィリータは、『お兄様』ではなく、『リザ兄様』と呼んだ。このことが意味するのは一つだけである。

そして部屋に入ってきたソフィリータは、うれしそうに報告する。

「おはようございます、リザ兄様。先ほどリアス兄様が帰ってきましたよ」

リアス兄様、それはラムリーザの兄であるラムリアースのことだ。兄は、去年から城勤めをしていて、それからは実家に帰ってくるのは年に一回か二回ほどになっていた。偶然ラムリーザが帰省したときに、城からお暇を貰ったのだろう。

だが、ソフィリータが部屋に入ってきた今は、タイミングが悪かった。

ソフィリータは、ソニアが泣き崩れているのを見て、「あれ?」と首をかしげた。

「ソニア姉様はどうしたのですか?」

ソフィリータが不思議そうに尋ねてきたので、ラムリーザは先ほどのいきさつを、気まずそうに説明した。それを聞いたソフィリータは、ラムリーザに非難するような視線を向けた。

「それはリザ兄様が悪いです。冗談でもそんなこと言っちゃダメだと思います。言って良い冗談と、悪い冗談があると思いますよ」

「ですよねぇ」

ラムリーザは、決まりが悪そうに頭をかいてソフィリータに同意した。ソニアは今もぐずぐずと泣き続けている。

ソフィリータが、しょうがないなといった感じでソニアに歩み寄って行こうとした時、開けたままにしていたドアの向こうから、元気のいい声が聞こえた。

「おう、元気にしていたか? お前の兄が帰ったぞ……って、え? ひょっとして修羅場?」

ラムリーザの部屋にやってきた兄、ラムリアースは、部屋の中の異様な雰囲気を察して口をつぐんだ。

「リザ兄様がひどいんですよ。ソニア姉様に別れようって言ったんですって」

ソフィリータは、ラムリアースに事の顛末を報告した。内容は、ラムリーザが言ったことそのまんまだ。

「おいおいお前なぁ、言っていいことと悪いことの区別もつかんのか? 待てよ、お前ら恋人同士になったのか?」

ラムリーザがソニアとの関係を進めた時、既にラムリアースは城勤めで屋敷にいなかったので、付き合い始めたということを知らないのだ。

「ええ、まぁ……」

「リザ兄様が告白して、それから新しい町に連れて行ったのですよ」

ラムリアースの問いに、ラムリーザは口ごもりながら、ソフィリータは詳細まで詳しく答えた。

「まぁ、幼馴染同士がずっと仲良く付き合っていくのはいいことだ。もっとも、今はそんなこと言ってる場合じゃないけどな」

ラムリアースは、そう言いながらソニアの元に歩み寄っていった。そして、ぺたりと座り込んで泣いているソニアの肩に手を当てて、「ラムリーザが悪いことしたな、ごめんよ」と優しく語りかけた。

「あっ、ラム兄! ふええぇぇん!」

ソニアは、再び大泣きしながらラムリアースに抱きついた。

抱きつかれた瞬間、ラムリアースは少し顔をしかめて、ソニアを引き離す。そして横から肩を抱きかかえるように手を回して立たせた。

ラムリーザは「ごめんよ……」と言ったが、ソニアは泣き止まない。

「ラムリーザ、お前は一人で少し反省してろ」

ラムリアースはそう言い残すと、ソニアを連れて部屋から出て行ってしまった。

「リザ兄様、リアス兄様に取られても文句言えませんからね」

続いてソフィリータも部屋から出て行った。

一人残されたラムリーザは、先ほどまでのちょっとした後悔が、今では本気で大きな後悔となっていた。くだらない実験で、大切な宝『グリーン・フェアリー』を失ってしまうというのだろうか……。

朝食の時間。

久しぶりに兄弟二人と妹、そしてソニアまで顔をそろえたというのに、なんとなく重く沈んだ空気が食卓を支配していた。誰も一言もしゃべらなくてシーンとしている。

ソニアはいつものように幸せそうにパクつかないし、ソフィリータはみんなの表情を伺うようにそわそわしている。それにラムリーザ自身も、何とも言えない気まずさを感じていた。

気にしていないのは、事情を知らない母ソフィアだけであった。ソフィアは、どちらかと言えば静かに食事が進むことを好むので、今日のように皆が黙っていてくれるほうが、むしろ好ましかった。

「ごちさま」

ソニアは食事を終えると、弱々しく呟いて一人で食堂から出て行った。

そこで初めて、ソフィアはソニアの異変に気がついた。

これまでは、ソニアがラムリーザよりも先に食べ終わった時でも、ラムリーザが食べ終わるのを待って二人揃って出て行くのが自然だった。むろん、食べ終わるのが早いのが逆の場合でも同様だったのだ。これだけのことで異変と取られるほど、二人はいつも一緒だった。

「ひょっとしてラムリーザ、ソニアと喧嘩したか、別れることになったりしましたか?」

「いや、どっちもない……と思う」

ソフィアの問いに、ラムリーザはぼそぼそと言葉を濁して答えた。だがすぐにラムリアースは、「いや、こいつやらかした」とはっきり言った。

「そうですか……」

ソフィアは一言答えただけで、それほど気にした様子もなく、それ以上追及しようとはしなかった。

その一方で、ソフィアの脇に控えていたメイドのナンシー――ソニアの母親――は、心配そうな表情を浮かべるのだった。

朝食が終わった後、ラムリーザはラムリアースに強く忠告されてしまった。

「ラムリーザ、ちゃんと謝って修復させるんだぞ」

「わかってるって……」

ラムリーザも、ソニアとの関係をむざむざと終わらせる気はないのだ。言われるまでもないと言った感じで、ソニアの後を追って食堂から出て行った。

ソフィリータは、ラムリーザの後姿に冗談で「しっかりしないと、リアス兄様に取られてしまいますよ」と言ったが、ラムリアースはきっぱりと「それはない」と答えた。

「俺は交際する相手は決まっているし、苦手なものがある」

「リアス兄様は、ソニア姉様が苦手なのですか?」

ラムリアースはすぐに答えずに、ラムリーザが完全に食堂から出て行くのを確認してから答えた。

「いや、ソニアは元気いっぱいで可愛い。それは認める。だがな――」そこでラムリアースは表情を険しくする。「あの胸はいかん。俺は、極端に大きすぎる胸はどうにも苦手でな。ソニアは幼馴染だし、お前と同じで妹みたいなものだ。だが、あそこまで強調されると少し距離を置きたくなる」

つまり、それが理由でラムリアースは、ラムリーザの部屋でソニアに抱きつかれたときに顔をしかめたのである。

「そうですか……」

ソフィリータの発した一言は、先ほどソフィアが口にした言葉とイントネーションまでそっくりだ。さすが母娘といったところか。

「だから、ソニアはラムリーザがなんとかするしかないのだ」

ラムリアースは、きっぱりとそう言い放った。

その頃ラムリーザは、ソニアの部屋の前まで来ていた。

「ソニア、今朝はごめんよ」

ドアをノックしながら言ったが、ソニアの返事はなかった。

「えーと、入ってもいいかな?」

だが、今度も返事がない。ラムリーザは、ソニアがへそを曲げてしまったと思い、ため息を吐いた。どうしようもないが、このまま自分の部屋に戻る気にはなれなかった。今朝、一人取り残されたときのあの重苦しい空気が漂う部屋に戻りたいとは思えなかったのだ。

ラムリーザは、仕方なくソニアが話を聞いてくれるぐらいまで落ち着くのを待つことにした。そこで午前中は、屋敷を出て敷地内の庭園を散歩して過ごすことに決めたのだった。

ラムリアースは、朝食後しばらく母と話をしていたが、その後はとくにやることもなかったので、自室に戻って城から持ち帰った書物を読んで時間を潰していた。

本当なら久しぶりにラムリーザたちと遊びたかったのだが、ラムリーザとソニアがあんな状態ではその気になれなかったのだ。

十一時頃になったときである。

ラムリアースの部屋を誰かがノックした。「どうぞ」と言うと、ソニアが悲しそうな表情をして入ってきた。

ソニアの中では、ラムリーザが一番、ラムリアースが二番であったが、今はラムリーザに頼ることができないのでラムリアースのところにやってきたのだ。

「俺のところに来られても困る。ラムリーザは来なかったのか? もうダメか? 見限ったか?」

ラムリアースは、読んでいた書物から目を上げて、ソニアの様子をうかがった。短すぎるスカートは百歩譲るとしても、やはりあの胸のボリュームだけは受け入れがたい。

「ううん、今でもラムが好き……。でも、怖い……」

「怖いって何が?」

「ラムに別れようって言われるのが怖い……」

ちなみに、ソニアにとってラムリーザが『ラム』であり、ラムリアースは『ラム兄』である。

「やれやれ、あいつはいったい何をやっているんだ。それで、ちゃんと話し合った?」

「ラムが帰ってこない……」

「帰ってこない? 何とか修復しろと言ったのに、まったく……」

ラムリアースは、しょうがないなぁといった感じにため息をついた。

ソニアはくすんと鼻を鳴らすと、「ふえぇ……」とお馴染みのフレーズを口にして泣き出してしまった。

「ここに来て泣かれても……、ああもう。ラムリーザがどこに行ったか分からないが、昼食の時間には戻ってくるはずだから、それまで待ってその時に話を聞くんだぞ」

ソニアは「うん」と頷き、そのままラムリアースの部屋に腰を下ろそうとした。だがラムリアースはそれを制し、部屋に戻るよう促した。ひょっとしたら、ラムリーザが戻ってくるかもしれない。その時のためにも、ソニアは自分の部屋で待っているべきだ。

それと、昔ならともかく今のソニアはラムリーザの恋人という立場になっている。弟とはいえ、人の恋人を自分の部屋に居座らせる気は、ラムリアースにはなかった。

だから、「ラムリーザを信じろ」と言ってソニアを立たせ、部屋の外まで連れて行き、「部屋に帰ってろ」と言ったのである。

ソニアは、肩を落として歩き去っていった。

その頃ラムリーザは、庭園の芝生に寝転がって昼食の時間まで暇を潰していた。

ソニアのことが気になっていないわけではないのだが、呼んでも反応しないのでどうしようもない。だから、仕方なく外で気晴らししていたのだ。

ときどき携帯電話を取り出しては、ジャンとメールのやり取りをして暇をつぶしていた。

ソニアとの仲がこじれている今、リリスやユコと楽しむ気にはなれなかったので、そちらとは連絡を取っていない。

その辺りに、まだ自分の良心が残っている――ラムリーザは、半分冗談のように、半分本気でそう思っていた。

ソニアの部屋の窓は、庭園からは見えない。

見えない場所で、彼女がどんな顔をしているのか――それを想像することから、ラムリーザはわざと目をそらしていた。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ