国境の川、ミルキーウェイの岸辺で

炎心の月・森人の日――(現暦換算:八月四日)

この日は朝食が終わってから、ラムリーザとソニアの二人は部屋でのんびりと過ごしていた。

ソニアは最近買った新しいゲームを始め、ラムリーザは適当にドラムを叩きながら時間を潰していた。

その時、ラムリーザの携帯型情報端末キュリオが、通話の着信を示すメロディを奏でた。演奏を中断してキュリオの画面を見ると、リゲルからの電話だった。

「はい、こちら大魔神でございます」

ドラム演奏に乗っていたこともあり、陽気になっていたラムリーザは、ふざけた対応をして遊んでみた。

「起きてたか、これから新開地に行かないか? ああ、二人で」

しかしリゲルは、ラムリーザの対応に何も関心を示さずに、普通に用件を述べてくる。

「うん、暇だし行こうか……って、何もツッコミなし?」

「別に俺はお前が大魔神でも不都合はない」

リゲルらしい突き放したような冷めた対応だ。竜王ごっこにノリよく付き合ってきたジャンとは、そこが違う。こうなったらラムリーザは、意地でも大魔神というキャラを通さなければならないような気がした。

「えーと、大魔神は……どうでもいいや。とりあえずソニアも行くと言えば連れて行くよ」

「……好きにしろ。どうせあいつは『ラムが行くなら行く』だろうからな」

そういうわけで、今日は数ヶ月ぶりに新開地に行くことになったのであった。

前回行ったのは五月半ば、鉄道が新開地まで開通して、大きな倉庫を建設中であった。あれから三ヶ月弱、どのくらい開発は進んだだろうか。

ラムリーザがリゲルとの通話を終わらせたとき、ソニアはゲームを中断してラムリーザの方を見ていた。

「誰から? あたしを連れて行くとか言ってたけど、どこに行くの?」

ソニアの問いに「リゲルとこれから新開地に行くことになった」と答えると、当然のごとく「あたしも行く」と言ってくるのだった。

そしてソニアは、出かけるためにブレスレットと指輪を身に付ける。上に着ているキャミソールは、胸が大きすぎて前面が思いっきり持ち上がっている。だがそれは仕方ないことだ。

下半身はいつものきわどいプリーツミニスカートにサンダルという格好だ。ここ数年、ラムリーザはソニアのボトムスについては、それ以外の格好を見たことがない。だが、ラムリーザはソニアの服装に対して、よっぽど変なのでもない限り、とやかく言う気はなかった――というよりも、むしろ好んでいた。

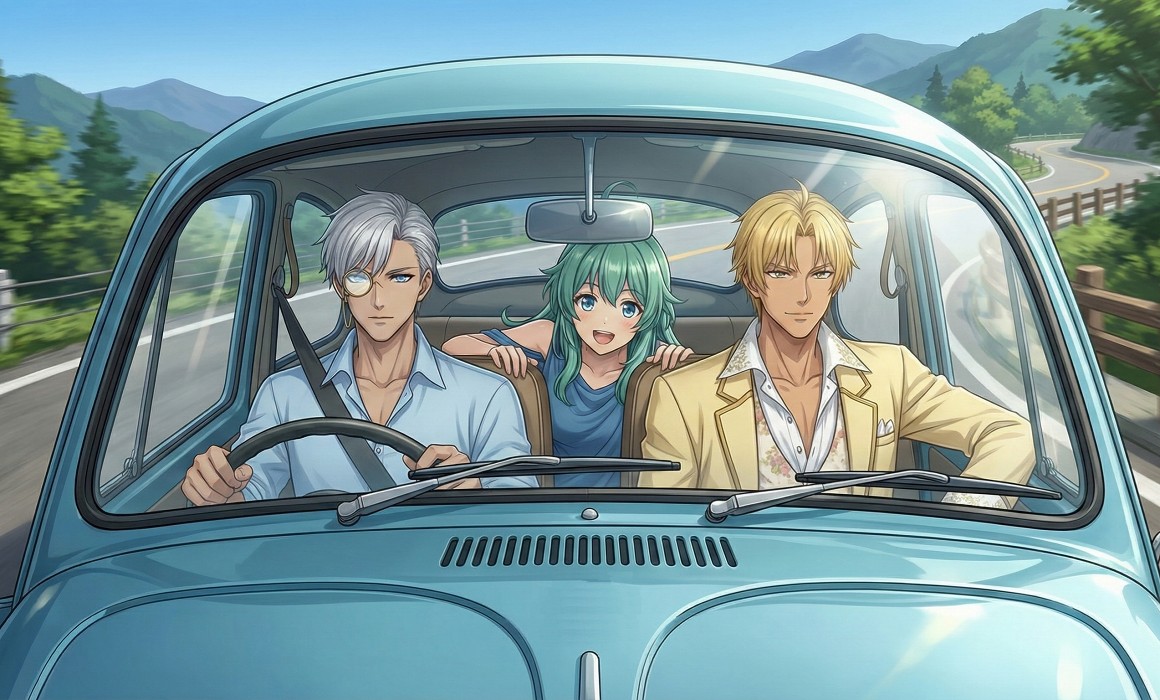

下宿している屋敷の前で待つことしばらく、遠くから一台の車がやってきた。カブトムシを連想させるような、丸っこい四人乗りの車を、リゲルが運転している。

「わぁ、すごい。リゲルは早速自分の車買ったんだ」

「家のだ、俺のじゃない」

ソニアは感激して見せたが、リゲルはいつも通りそっけなく返してくる。

そしてソニアがうれしそうに助手席のドアを開けて入ってこようとすると、リゲルは「こらっ」と一言強く言った。

「何よー、あたし助手席がいい」

「俺は俺の女以外の女は助手席に乗せない。お前は後ろに乗れ」

ソニアは不満そうに口を尖らせるが、リゲルに睨まれてしぶしぶ後部座席に乗り込んだ。

「『俺の女以外の男』はいいんだな?」

「まあ、そうなるな」

そこでラムリーザは「今日はよろしく」とひとこと添えて、助手席に乗り込んだ。

一方ソニアは、ラムリーザが助手席に乗るのは許されて、自分は後ろに追いやられたみたいでいい気分じゃない。

「何よ! リゲルのホモ!」

「それがどうかしたか?」

「こほん。それでリゲルの女は誰になるのだ?」

ラムリーザはすかさず話題を転換させた。このまま黙っていたら、ソニアとリゲルの口喧嘩が始まりかねない。ただし、一方的にソニアが騒ぐだけになるが、車の中で騒がれたらさすがにうるさすぎるのだ。

「ミー……いや、おらん」

「ローザでしょ?」

「知らん」

ラムリーザは、自分で話を振っていながら、なぜリゲルに対しては女の話ばかり振ってしまうんだろう、とか思っていた。リゲルがソニアに対して冷たく当たるので、だったらどんな女ならリゲルは普通に接してくれるのだろうという考えがあった。そこが気になり、思わず聞いてしまうのだ。

車はポッターズ・ブラフを通り抜け、アンテロック山脈の山道に差し掛かった。新開地はこの山脈の向こう側である。

「ねぇ、この道進んでいったら、あのホテルに着くのかな?」

後部座席に追いやられたソニアは、前部座席の間から身を乗り出して前を見ている。前部座席を両手で抱えるように乗り出しているので、身体ごと前に突き出すような格好になっている。そして車が揺れるたびに、ソニアの上半身も大きく揺れて、見ていて少しヒヤヒヤするのだった。

「この山脈を越える道は一つだけだから、そうなるね」

「じゃあ、次からパーティは車で行く?」

「お前は一人で汽車で来い」

リゲルがいつも通り突き放してくる。

「なんでよ!」

「パーティの時は、後部座席はロザリーン専用だからな」

「だったらあたしが助手席に乗る!」

「ダメだ。どうしても乗りたかったらトランクに乗れ」

「リゲルのいじわる! それだったらラムに抱っこしてもらって乗る!」

「いやいやいや、ロザリーンも乗るのだったら彼女を助手席に乗せて、僕とソニアが後ろに乗るよ」

「ぬ……」

「あ、それいい、すごくいい! 後ろでいちゃいちゃできるしね! あーんなことも、こーんなことも、チュウチュウできるよ!」

「おまっ……」

「降りろ! 貴様はもう連れて行かん、ここですぐに降りろ!」

リゲルは、オーバールックホテル前に差し掛かったところで、急ブレーキをかけた。その勢いで、ソニアは前に飛び出してくる。

ラムリーザは、飛び出てきたソニアにげんこつを食らわせ、後部座席に押し返した。

「いったぁい……」

「リゲル、これで勘弁してくれ」

リゲルは何も答えずに、再び車を走らせた。

ラムリーザに叩かれてソニアもおとなしくなり、車内は静かな雰囲気が流れていた。

しばらくの間、くねくねとした山道を進んでいく。

「ねぇ!」

再びソニアが前に乗り出してきた。相変わらずラムリーザと一緒にいると立ち直りが早いというのか。

「音楽かけてよ。ノリノリな音楽かけて、それに合わせて三人で首振りながら行こうよ。例えば『愛とは何』とかさぁ」

「あほか……」

リゲルは小さく呟くと、古い管弦楽曲を流した。車内は、今度は落ち着いた空間を作り上げていた。だがソニアは、「そんなのつまんないよ……」と拗ねてしまった。

アンテロック山脈を越えて、ようやく新開地の平原にたどり着いた。

遠くに見える駅と倉庫。五月には建設中だった倉庫は完成しているようだ。

「そういえばリゲルのところって、道路の整備もやってるんだっけ?」

「そうだが、どうかしたか?」

「いや、山道をぐねぐね走ってて思ったんだけど、一直線にトンネルとかが通っていても楽だし早く着いていいんじゃないかなってね」

「それはいい考えだな。今夜にでも話しておくとしようか」

「トンネル掘るの? トンネル掘っとんねる。んー、ちょっと違うか、トンネルの中でおとん寝るとか? あ、おとんってお父さんのことね」

ラムリーザとリゲルの後ろから、寒い空気が流れ込んでくる。しかし暑い夏の中、一服の清涼剤となったような感じは、残念ながら全くない。

リゲルは、何かを思い出したかのようなつらそうな表情を浮かべ、ギリッと歯ぎしりをさせた。

「えーと、そろそろ街の名前とか考えなくちゃならないかな。リゲル、何かいい名前ある?」

冷え切った空気を元どおりに戻すため、ラムリーザは新しい話題を展開させた。

「俺が決めてもいいのか?」

「うーん、どうやって決めるんだろうね。僕がこれって決めていいのかな……」

「ラムちゃんシティとかどう?」

「こいつ、もう口にガムテープ貼って塞いでしまえ」

ダメだ。ソニアがいる限り、微妙にちゃらけた空気は変えようがない。

「あたし、『首長になろう』っていうゲームやった時、ラムちゃんシティって名前つけたよ。首長はあたしだけどね。あ、この新しい街ができた時、あたしに首長やらせてよ」

「首長って、領主の配下で町をまとめる責任者だろ? そんなのにお前がなったら、街が一週間で崩壊しそうだ」と、リゲルはいつも通り辛辣な答えを返した。

「なんでよー、あたしゲームで首長の勉強しているんだよ?」

「わかったわかった」

新開地の駅に到着したので、ラムリーザは適当に答えながら車を降りた。完成した倉庫の一部が食堂になっているので、そこで昼休憩にすることにしたのだ。

作業員もちらほら入っている。ここは作業員の休憩所にもなっているようだ。

「それでね、それでね。街が大きくなってきたら、セーブしてから地震とか怪獣呼んだりして破壊するのがおもしろいんだよ」

食事を始めてからも、ソニアの都市計画論が続いている。だがその内容は物騒なものだ。どこが首長の勉強なのか、ラムリーザにはさっぱりわからない。

「いや、そんな首長がいたら困るよね? ってか、災害を自分で引き起こすって首長って言うより神様?」

「だって、自分ところのスポーツチーム、『たなからぼたもち』が、毎回毎回ぼろ負けするんだもん」

「棚からぼたもちって、お前の人生のことだろうが……」

リゲルが静かに呟いた。確かにソニアは、たまたま帝国宰相の家に仕える執事とメイドの間に生まれ、たまたま仕える主人の次男に気に入られ、何の苦労もなく、また責任もなく、貴族のような人生を謳歌できているのだ。

「だからって、民衆には責任はないよね? ってか何? ソニアは、自分が監督するチームが負けたら、腹いせに鞭打ちの刑にしたり地震起こしたりするのか?」

「だって、税率0%にしても、税金高すぎるって無茶苦茶な文句言う民衆だよ?」

「いや、収入なしだと街の運営できないよね?」

「『たなからぼたもち』でお金もらうんだよ」

「…………」

これ以上は無理である。さすがのラムリーザも、ソニアが何を言っているのかさっぱり分からないので、これ以上擁護できない。

どっちにせよ、結論としてソニアに首長は任せられないということだけは確かである。

「さてと、自分の分は自分で支払いだからな」

食べ終わるとリゲルはそう言って席を立とうとした。

ソニアはそんなリゲルに、「えー?」と不満そうな声を上げる。

「何だお前は。こういうのは男が払って当たり前って考えか?」

「そういうわけじゃないけど……」

「だったらさっきの不満そうな声は何だ?」

「だってラムが……」

「ほらみろ、お前はラムリーザに頼ってばかりだ」

「うるっさいわね! 払うわよ!」

リゲルの執拗な追及に、ついにソニアは癇癪を起こして叫ぶ。

ラムリーザは、リゲルはちょっと言いすぎだと思って「リゲル――」と言いかけたが、すぐにリゲルは「お前もあまりソニアを甘やかすな」と言った。

そんなに甘やかしているのかなと、ラムリーザはいまいち実感が湧かずにいた。

リゲルのほうは、先日帝都のクラブで食事の支払いの時に、ソニアがラムリーザから多めの金を貰って支払いを済ませ、残った分は全部ソニアが自分の懐に入れているというのを見て、そのやり方に疑問を抱いていたのだった。ソニアがラムリーザに特別扱いされているのを見るたびに、心の中にもやもやが広がっていくのだ。

食事の後は、再び車に乗って線路脇の道路を進み、線路がどこまでできているか、行けるところまで行ってみようという話になった。

この三ヶ月の間に線路はかなり先まで伸びていて、作業中の区間にたどり着くまでに二時間弱ほどかかった。

そこまで来ると、遠くに国境の川が見えてきた。ここがエルドラード帝国、西の果てだ。

道路は途切れたが、車は草原をそのまま突っ走っていく。そして川岸に近づいたところで、車を停めてしばらくそこに滞在することにした。

ミルキーウェイ川。

エルドラード帝国とユライカナンの国境に流れる川。

幅広い川で、向こう岸は霞んでいてよく見えない。

ラムリーザは川辺に腰を下ろして、しばらくの間広い川を眺めていた。ユライカナンには行ったことはないけど、どんな国なんだろう。そんなことを思いながら、ただぼんやりとしていた。

その時、ラムリーザの持っていたキュリオが、メールの着信を示すメロディを奏でた。

何だ? と思って取り出してみると、ソニアからのグループメールで、ただ一言『ユライカナンとの国境付近なう』と書かれていた。なうって何だ?

すぐにリリスからの返信が来る。『どうして誘ってくれないの?』と非難めいた内容だ。

それに対するソニアの返信は、『リゲルが決めた』というものだった。

リリスは、今度はリゲルに非難の矛先を向けてくる。『リゲルもこのメール見てるでしょ? どうして?』

リゲルはちっと舌を鳴らして、『これは偵察だ。ピクニックではない。行きたかったらラムリーザに連れて行ってもらえ』と突き放した返事を送った。

今度はリリスから、『ラムリーザもいるんでしょ?』とメッセージが飛んできたので、ラムリーザは『いないよ。ラムリーザは現在重要な会議でペパーランドに出張中』と適当に返しておいた。ペパーランドって何だろう……。

「めんどくさいな」

リゲルはそう呟きながら、ラムリーザの傍に腰を下ろした。

「まぁあれだ。ソニアが自慢したがっているだけだ。いや、自慢するってのも変だけどな」

「わざわざメール送るところが、そんなところだろう」

「後日揉めるかもしらんけど、まぁそこはソニアに任せよう」

その時、二人の話の種になっているソニアは、周囲を行ったり来たりうろうろしている。蝶々でも追いかけているのか?

と、その時、ソニアは転がっている大きな石につまずいて転んでしまった。

四つん這いになって悔しそうに石を見ているソニアに、リゲルはまるで関心がないようだった。ラムリーザも、どう言葉をかけてやればいいのか思いつかない。

「何よ! あたしが転んだのに何の反応もないの? 心配の言葉のひとつもかけてくれないの?」

ソニアは不満げな言葉を二人に投げかけた。

仕方なくラムリーザは気まずそうな顔で、「あ、足元よく見て、き、気をつけよう、ね」とぎこちない口調で返事してやった。

ソニアはそれを聞いて顔をこわばらせ、リゲルは「ふっ」と軽く笑うのであった。

ソニアの胸が大きくなるほど、下方向への視界はどうしても悪くなっていく。それに対してラムリーザは、何もしてやることはできないのだ。

しばらく川辺で過ごした後、再び車に乗って新開地駅周辺まで戻ってきた。

帰る前に、来年からラムリーザが住むことになる建設中の屋敷に行ってみようということになった。

「さすがに大きいな」

リゲルは呟き、それに対してラムリーザは「帝都の実家もこのくらいだよ」と答える。

その横でソニアは、「わぁ、すごい。来年からここに住むんだ、楽しみ!」とうれしそうにはしゃいでいる。

そんなソニアの様子を見て、リゲルは「なんか納得できんな……」と呟いたのだった。

ラムリーザは今日の遠征で、新開地開発は順調であるということと、リゲルがソニアに対して妙に冷たく攻撃的だということを感じていた。

だがその態度の理由は、今の時点では知る由もなかったのである。

国境の川はゆったりと流れ続けている。新しい街も、人間関係も、その流れのどこかに少しずつ形を持ち始めている――そんな気が、なんとなくするのだった。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ