ラムリーズ!

真藍の月・森人の日――(現暦:6月26日)

ついに、「ラムリーズ」デビューの日がやってきた。

この日のために、この一ヶ月弱で、一時間演奏するための曲を増やして、みんなで仕上げてきたのだ。それでもここまで来るのにいろいろあった。そもそもこの話がなければ、雑談部で話しているだけだったり、ネットゲームで廃人化しかけるだけの日々で終わっていただろう。話が決まっても、リリスの経験不足や過去のトラウマから来る問題を解決するために、いろいろ動き回ったりもした。

そして今日、それらの成果を試される日が来たのである。

場所は、帝都でも有名なナイトクラブの一つ「帝都・シャングリラ・ナイト・フィーバー」だ。

演奏の時間が来るまで、メンバーは舞台裏の控え室で待機していた。

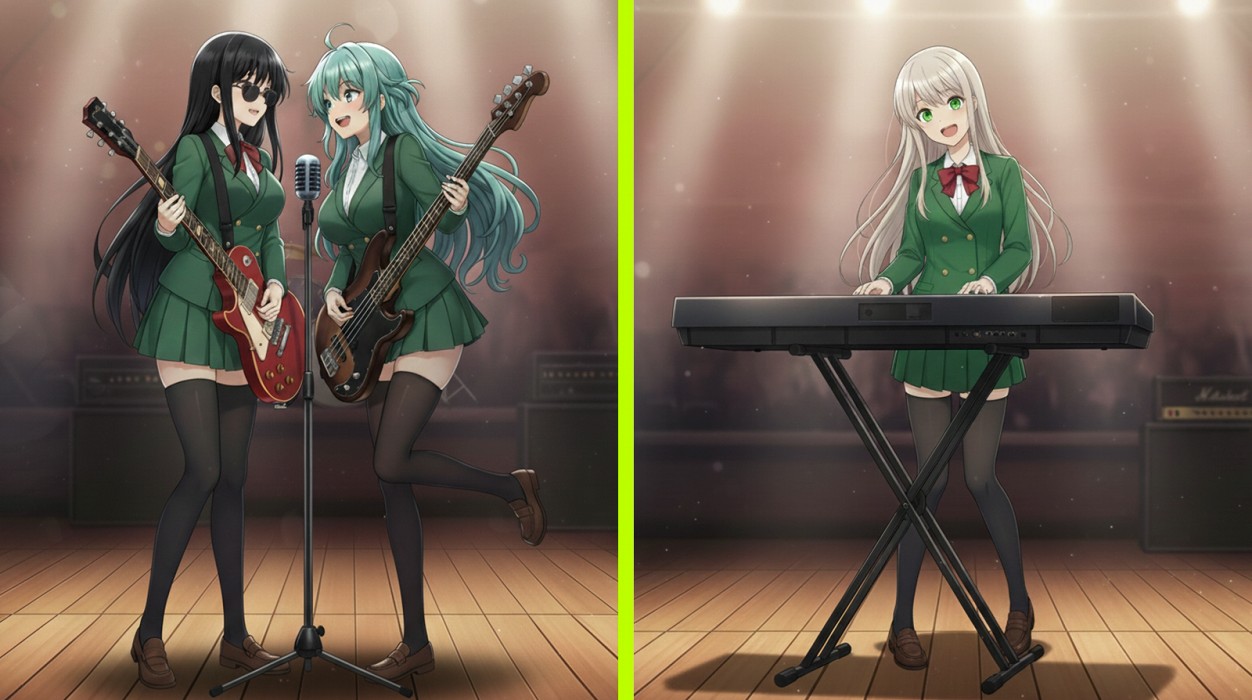

休日であるが、メンバー全員、学校の制服で集まっている。ラムリーザはジャンと、事前に当日の衣装について話し合っていたのだが、その時にグループとしての統一感が出るということで、制服で出るということに決まったのだ。特に女子制服が気に入ったジャンの強い要望があってのことだ、という点には触れないでおこう。

その時ソニアだけはこの案に反対したのだが、他のみんなが特に気にせず受け入れたので、従うしかなかった。ソニアの「胸が収まらないのに……」というぼやきには、ジャンに「だがそれがいい」と、キリッとした表情で返されてしまう始末であった。

「あまり遅くまでいられないということで、一番目に出てもらうよ。まぁ、ラムリィのメンバーだから初めてじゃないから気にならないだろうし。ラムリィとソニアは去年まで常連だったし、リリスも最近顔出ししているからね」

控え室にやってきたジャンから、最初に出演することを知らされた。遠くから来ているというのもあって、あまり遅くなると帰ることができなくなるからだ。それに、ロザリーンなどのお嬢様もメンバーに入っている。

「ジャン、ありがとう。この日がなかったら、僕ら何をやっていたかわからないよ」

ラムリーザは、ソニアとリリスとユコを見ながら言った。この目標がなければ、雑談とゲームしかやっていなかった三人だ。ソニアがそれでいいというただそれだけの理由なら、あえて改善するつもりはなかったが、リゲルが離れていったことや、リリスの夢について考えた時、そして何よりもこの三人がネトゲ廃人になりかけた時に、このままでいいのかと思ったのだった。

「ありがとうを言いたいのはこっちのほうだって。お前は知らんかもしれないけど、ラムリーザファンが結構いるんだぞ。なぁ、帝都には戻ってこないのか?」

『帝都に戻ってこないのか』とジャンがその問いを発したとき、リリスとユコ、特にリリスが困ったような顔をした。リリスの中では、自分の夢に向かって進んでいくのに、今ではラムリーザの力が必要だということがわかっていた。

そういったリリスの懇願を読み取ったわけではないが、ラムリーザはジャンに答える。

「ごめんよ。でも僕は別に気分転換で帝都を離れたってわけじゃないんだ。この話は去年したよね」

「そうだったな。まあいいか、それでこうして新しい仲間もできたんだし、リリスとか掘り出し物だぞ、おい。ソニアよりリリスのほうがいいんじゃないか?」

「なんでそうなるのよ!」

「おっ、ソニアが怒った。お前、リリスがいい女だと思わないのか?」

「当たり前じゃない、こんなちっぱい。ラムはちっぱいは嫌いだって言った」

「言ってないってば、何を言い出すんだ君は……」

ジャンはリリスの胸をちらっと見て「ちっぱいかねぇ?」とつぶやいてから、ソニアの胸を凝視して「俺にはお前が極端なだけに見えるんだがな」と言った。

「ラム……、こいつ嫌い……」

そう呟きながらソニアは、胸に突き刺さる視線から逃れるようにラムリーザの後ろに隠れる。

「ラムリィにしか興味ない奴に嫌われても、痛くも痒くもないわ――っと、そろそろ時間だぞ」

こうしてついに本番の時間がやってきた。立ち上がる六人に不安な表情はない。この日のために、納得いくまでじっくりと練習してきたんだから。

「さて、お集まりの皆さんこんばんは。今日は新しいグループがやってきました。その名は『ラムリーズ』。みんなのラムリーザが、新しいメンバーを率いて帰ってきました。それでは演奏をお楽しみください、どうぞ!」

ジャンの紹介で、六人はステージに上がっていった。そしてその途中で、リリスがラムリーザに話しかける。

「さっきの挨拶、なんだかラムリーザのいつもの挨拶とそっくりじゃない?」

「よく気がついたな、実はジャンの挨拶を真似ていたんだ。去年まではジャンがリーダーだったからね」

「ああ、そうなのね……」

この一連の会話を通して、ラムリーザはリリスの成長を感じ取った。彼女はステージで普通に話しかけてきたのだ。散々慣らせてきた成果が、着実に現れている。このステージに上がるのも初めてじゃない。後は……。

ステージ上にて――

メンバーの準備が整い次第、演出としてラムリーザの挨拶もなしに、いきなり演奏を始める。

オープニングに、「拳闘士の入場」という曲をアレンジしたものをいきなり始めるという演出だ。

軽快で、少し滑稽なメロディに合わせて、「さあ登場、これから始まるよ!」といったニュアンスの歌を、ソニアとリリスが二人で歌っている。

そして、オープニングが終わったところで、改めてラムリーザの挨拶が始まった。今日が初めてということで、メンバー紹介をしておいた。

「初めまして……じゃないね、僕は……」

出だしで躓いて、観客から笑いが起こる。

「こほん、ただいま、ラムリーザです。今日は新しいグループ、『ラムリーズ』を率いて戻ってきました。今日はメンバーの紹介をしておきます。まずは前列向かって左から、我がグループの二枚看板の一人、リリス・フロンティアです」

ラムリーザは、紹介しながらリリスの様子をじっと見る。リリスは、観客の視線を避けるようにサングラスの奥で目をつぶり、ギターを鳴らしてみせた。これを見て、ラムリーザはリリスがちゃんと『動いている』ことを確認できて、ようやく安心することができた。サングラス作戦が効いているようだ。

これができたら、後は流していけるはずだ。

「この娘はもうお馴染みだよね。同じく二枚看板の片割れ、ソニア・ルミナスです」

ラムリーザの紹介に、「ソニア久しぶりー」との声が上がる。

当のソニアは、オープニングが終わってから、いつもの不思議な踊りをずっと踊っている真っ最中だ。ラムリーザは、その踊りを軽くスルーして紹介を続ける。

「そして向かって右、ユコ・メープルタウン」

ユコは普段通りに、可愛らしい笑顔で観客に手を振っている。

その時ジャンは、「あれ、リリスにばかり目が行っててノーマークだったけど、このユコって娘も結構美人じゃね?」と呟いた。今のリリスの外面を作り上げたのが彼女だということを、ジャンは知る由もなかった。

「次にピアノ担当の、ロザリーン・ハーシェル」

ロザリーンは椅子から立ち上がり、観客のほうを向いてお辞儀する。

ジャンの感想は、「優等生タイプのお嬢様、性格は悪くないだろうが真面目なタイプと付き合うのは苦手だ。まぁ、ラムリーザみたいな奴とならうまくやっていけるだろう」であった。

「最後に、ギター担当のリゲル・シュバルツシルトです。以上、『ラムリーズ』を今後ともよろしく!」

ラムリーザはこうしてメンバーの紹介を締めたが、観客から「ラムリーザの紹介は?」と突っ込みが飛んだ。ラムリーザが「いや、知ってるでしょ」と返すと、「ブー、ブー」と冗談めかしたブーイングまで起こってしまう。だから仕方なく、「お馴染みのラムリーザです」とだけ簡潔に名乗って、先へ進むことにした。

もう一度リリスの様子を見てみるが、リリスは不思議な踊りを踊っているソニアを見て、生暖かい微笑みを浮かべる余裕さえ生まれている。

それを見たラムリーザは、「よし、行ける」と確信できた。

ラムリーザは大きく頷いて、「それではイッツ・ショー・タイム! お楽しみは、これからだ!」と声高らかに宣言して、演奏を開始した。

軽快なリズムとソニアとユコのコーラスから始まったその曲は、リリスがメインボーカルを務める一曲だ。この曲は、「ラムリーズ」として初めて校庭で演奏したときの曲だが、そのときリリスは歌えなかった。その時は仕方なく、ソニアに歌わせることでごまかしたが、今回は……。

ステージのライトが、リリスの横顔だけをやけに白く浮かび上がらせていた。

マイクの前で、彼女の喉が小さく上下する。指先はコードを押さえたまま、ほんの僅かに震えているようにも見えた。

それでもリリスは、観客席ではなく、足元の影だけを見つめるように息を吸い込む。

――行ける。

ラムリーザは、鼓動の速さを誤魔化すようにスティックを握り直した。

――リリスが歌えた!

こうなったら、もう今日のライブは成功したも同然だ。二枚看板が機能してくれたら、怖いものはない。後は勢いに任せて、突っ走るのみだ。

こうしてラストナンバーに設定した、ソニアの歌うギャルゲーのエンディングテーマ曲まで、無事に終わらせることができたのであった。

盛大な拍手の中、「ラムリーズ」のみんなは、客席に向かってお辞儀をして退場していき、ここに一つの時代が始まったことを告げたのである。

帰りの汽車の中では、女性陣は興奮が冷めやらぬ状態であった。お互いにライブの感想を述べ合っている。

そしてその様子を、少し離れた席から眺めていたのがラムリーザとリゲルであった。

準備期間としては、ラムリーズ始動から一ヶ月にも満たないものだった。親友ジャンのお膳立ても大きかったが、それでもこの結果は上々と言えるだろう。

ラムリーザは、窓の外を流れていく夜景をぼんやり眺めながら、そっと息を吐いた。

ほんの思いつきで名前をつけて、半ば勢いで仲間を集めて、気がつけば帝都のステージに立っていた。雑談部みたいに、そのうち自然消滅していくかもしれない――そんな未来も、一瞬だけ頭をよぎる。

それでも今夜、客席から返ってきた拍手の重みだけは、嘘じゃないと思えた。たとえ明日がどう転んでも、「ラムリーズ」は確かにここから始まったのだ、と。

ラムリーズがさらなる発展を遂げるか、一発屋としてここで終わるか。それは、メンバーみんなのこれからの行動や頑張り次第なのであった。