ワスレナグサの庭で

風花の月・女神の日――(現暦:3月19日)

風はまだ冷たいのに、草の匂いだけが春だった。

この日の昼過ぎ、ラムリーザはソニアを連れて敷地内の庭園を歩いていた。二人が歩いている道には、ワスレナグサの花が咲き並んでいる。

「ワスレナグサ(忘れな草)」、まるで皮肉のような名だ、とラムリーザは思う。

本当は街へ出かけるつもりだった。しかしソニアの顔にうっすらと沈んだ影を見て、彼は考え直した。

賑わいよりも、静けさのほうが今の彼女にはふさわしい気がした。だから、庭の散歩にしておくことにしたのだ。

そしてラムリーザは、少し前を歩くソニアを見つめていた。

ソニアは普段から大きめでゆったりしたトップスを着ていて、ボトムスは際どい丈のミニスカートのスタイルが多い。

今日も、上に着ているものは、明らかにサイズが合っていないだろうと思われる、白いふわふわニットだ。胸の位置から腹の辺りにかけて膨らんでいて、ぱっと見ただけでは太っているように見える。

それでいて下半身は太っているようには見えない。ボトムスはプリーツの入った際どい丈のミニスカートで、足元も素足にサンダルという感じだ。脚はほとんど出ているが、肉付きの良い健康的な太ももが美しい。

ソニアは日頃から「脚線美に自信があるから」と豪語していて、脚を思い切り出すスタイルにこだわっているそうだ。

髪は青緑色で昔は短く切りそろえていたが、中学に入ってから伸ばし始め、今では背中の半ばあたりまで伸ばしている。ただし、切りそろえる手入れはさほどしていないらしく、毛先は少しばかり乱れがちではあった。

全身を見てみると、モコモコした上半身と対照的に、スマートな下半身がアンバランスだ。

しかし、ラムリーザはそんなソニアをいつもかわいいなと思っていた。

ふと、ソニアが足を止めて振り返った。

「ラム……」

「ん?」

ソニアはラムリーザのことを愛称でラムと呼ぶ。ラムリーザは、最初の頃は子羊みたいだねと言っていたが、そのうち慣れてしまったようで、そのまま呼ばせている。

「ラムはいつ帝都を離れるの?」

「そうだなぁ……、入学前にパーティーを開くことになっているので、それまでには向こうで落ち着いていないとね。だからここにいるのはあと一週間くらいかな」

ラムリーザの言うパーティーは、顔合わせのようなものだった。ラムリーザがこの春から通う学校には、地元の有力者の子息も通うことになる。それで、パーティーを事前に開いて顔合わせをしておこうというわけだ。「まあ、今後ともよろしく」というのが、最初に開かれるパーティーの目的といったところか。

こういったパーティーは今後も何度か開催されることになっていて、それが先日母のソフィアが言っていた縁談、伴侶探しの場となっていくのだ。

別れを数えるような言い方に、ソニアの眉がわずかに寄った。彼女の唇が震える。

「ねぇ、あたしたちこれで最後かな?」

やはりソニアは、ラムリーザが離れていってしまうことを気にしているようだ。だからラムリーザは、優しく答えてあげた。

「いや、時々は戻ってくるよ」

「そうじゃなくて……」

「ん?」

ソニアはそうじゃないとでも言いたそうな表情を見せて、何かを言いかけて言葉を飲み込んだ。沈黙がワスレナグサの花びらに落ちて消える。

「ラム、あたしは……」

そこまで言ってソニアは言葉に詰まったようだ。

ラムリーザは、ソニアの次の言葉を静かに待った。今日はいろいろと確かめるために、二人で出かけたというのもあるのだ。聞けることはすべて聞いておこう。

「ラムはどうしたいの?」

「ん~……」

ラムリーザもソニアのことを考えていた。ソニアが離れたくないと思っていることはなんとなく分かる気がしている。それは、離れ離れになる日が近づくにつれて元気がなくなっている様を見れば分かることだ。

どうしたいかと言われたら……。

「連れていく……か」

「えっ?」

「いや、やっぱりソニアの脚は綺麗だな、とかね」

思わず本音をつぶやいてしまったため、とりあえず適当に話題を逸らした。適当と言っても、ラムリーザが日頃から思っていることだ。

今はまだ本音を語る時期ではない。

「うむ……もったいないな。脚は綺麗なのになんでいつも上着はそんなダブダブにしているんだろうってね。ブラウスなんかを着たらもっと可愛いと思うのに」

「そ、それは……」

ソニアは顔を赤らめて背ける。まあ、上半身太りをごまかしているんだろう、とラムリーザは思いながら言ったのだ。

「まあいいや、ちょっと考え事する」

「えっ?」

「ソニア、君は知ってるだろ、僕がこれから領主になることを」

「……うん」

「だったら、僕が選ばなきゃいけない。自分の隣にいてほしい人を」

「選ぶの? 隣にいてほしい人……」

「後で確かめる……その時は素直な気持ちで受け止めてほしい……かな」

ラムリーザは最後に小さくつぶやき、それ以上何も言わずに草むらの中に寝転がり、そのまま目を閉じる。

こうなるとしばらく動かなくなるということを知っているソニアは、黙ってそばに座り込み、起き上がるのを待ち続けた。

ラムリーザはソニアのことについて、見た目も性格も好きだった。そういう意味で、できることならこれからも一緒にいたいと思っている。

しかし、立場というものがあるのだ。将来、ラムリーザには領主としての生き方があり、使用人の娘であるソニアにも、身分相応の生き方がある。

だから、意味もなく連れて行くことはできないだろうなと考える。幼馴染だから、友達だから一緒にいたい、これでは理由として弱い。やはりそれなりの理由が必要だろう。

そこでラムリーザは、じっくりと考えた。

幼馴染でも友達でもダメ。一線を越える必要があるのでは……と。

昨日の夜に母と話した内容では、今後伴侶を決めるための社交の場に出ると聞いていた。

伴侶……もし、その相手をソニアにするのならば? だがソニアにその気はあるのか?

そのためには、まずはソニアと恋人同士になることか……? ひょっとしたらそれだけでは足りないかもしれないが……。

ラムリーザは目を開けて、ちらりとそばにいるソニアを見る。彼女は寂しそうな目で遠くを見ている。何を思っているのか……。

いかんな、とラムリーザは自分を奮い立たせた。このままではいつも考えている自分のポリシーに反する。近いうちに話を持ちかけてみよう。そして、その結果に全てを委ねてみようと考えた。

ただの幼馴染ではなく、人生を共にする相手として。迷いの先に浮かんだのは、その答えだけだった。

「よし、決めた。もう帰るぞ」

ラムリーザはそう言って立ち上がり、屋敷に帰ることにした。

「え、決めた?」

「うん。今夜、都合のいい時に僕の部屋に来て。その時大事な話をするから」

「ん、わかった」

二人は散歩――というよりほとんど寝転がって過ごしたが――を終えて、屋敷に帰った。

「こんな夜遅くに呼ぶなんて珍しいね、一緒に寝たいの?」

「こほん……」

夜も更けた頃、ラムリーザが自室で何もすることなくぼんやりと過ごしているところにソニアがやってきた。

二人が夜遅く会うのは、別に初めてではない。これまでも何度も夜更かしをして遊んでは、ラムリーザの母や、ソニアの父(屋敷の執事)に怒られてきた。

今夜は部屋に入って早々、ソニアは茶化して言った。これもよくあることだ。いつものノリに、ラムリーザは軽く咳き込む。だが、この軽い感じが好きだった。

「ふう、これまで楽しかったな」

二人の思い出は、たくさんありすぎて簡単に書き出せるようなものではない。物心がついたときからの関係は、二人の歴史と言っても過言ではない。

「だけど、このままだと僕たちはいつまでも一緒にはいられないんだ、分かるね?」

「……うん」

ソニアには分かっていた。名家の子息であるラムリーザと、その使用人の娘である自分。いつまでも一緒に笑い合いながら遊んでいられる関係ではないということを。

それに、この春からラムリーザが遠くに行ってしまうことも知っていた。

でも、それは仕方ないことである。

「ソニア、今日は大事な話があるんだ」

ソニアはラムリーザの目が真剣なのに気がついた。普段見慣れた、頼りなさげで、のんびりした目ではない。だが、口調はいつも通り優しいものだった。

「ソニアって、結婚とか考えたことある?」

「えっ? な、何?」

ラムリーザは、じっとソニアの表情をうかがう。そこに浮かんでいるのは、驚きというか、狼狽というか。

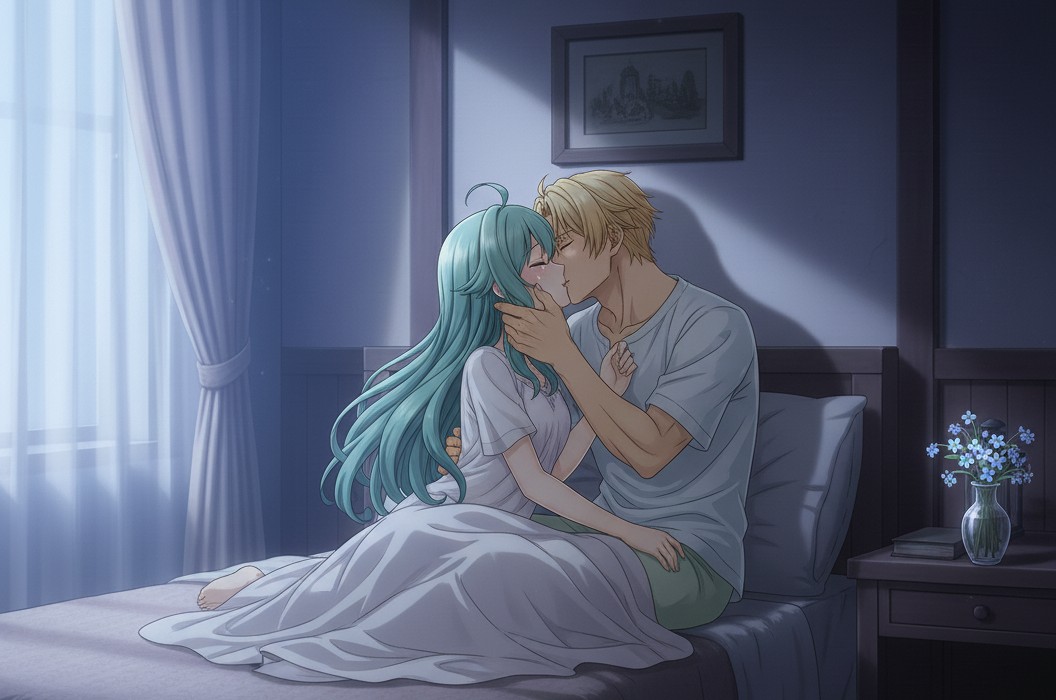

「こっちに来て、ここに座って」

ラムリーザは、ソニアに自分が座っているベッドの隣に腰を下ろすよう促した。そして、ソニアはその言葉に素直に従う。

「ソニアは今、好きな人とかいる?」

「う、うん……いるよ」

ラムリーザの問いに、ソニアは小さな声で答えた。

「それで、その人と結婚とか考えたことある?」

そこで、再び先ほどの問いをぶつけてみる。

するとソニアは、目を見開き、顔を赤らめて小さく頷いた。

「そうか、それならいいんだ」

「え……?」

ラムリーザは、ソニアから目を離して語り始めた。

「僕はもうすぐ帝都を離れる。そうなったらソニアとは離れ離れ、たぶん、もう会う機会はほとんどなくなるだろうね。だけどね、僕はソニアのことが好きなんだ。だからこれからもずっと一緒にいたい。でも、ソニアに好きな人がいるなら、その人と付き合えばいいし、僕もそれがいいと思う」

そこまで語って、ラムリーザは再びソニアの顔を見て、言葉を続けた。

「僕は今日までの楽しかった日々を終わらせたくないんだ。ソニアとこれからの世界を一緒に作っていきたいんだ」

「次の世界?」

言ってからラムリーザは、次の世界って何だ? と、自分は何を言っているのかよくわからなくなってしまった。もちろんソニアにもよく伝わらなかったようだ。

「そうだなぁ、僕はここから先の日常をソニアと作りたい」

「……」

「僕はソニアを選ぼうと考えているんだ、ついてきてくれるかな?」

「ラム……」

そこでソニアは気がついた。今夜、何のためにここに呼ばれたのかを。

「告白ってムードじゃないね」

ソニアはクスッと笑って言った。それもそうだろう、ここは見慣れたラムリーザの自室である。

彼女はそれでもいいと思った。二人の間には、もうムードとか必要ないのだ。それに、ここで拒否でもしたら、二人の関係は終わってしまうのだというのも分かっていた。

彼女はそう思いつつも、いつも通り強気な態度に出てしまう。

「好きだし、って言いたいのでしょ?」

「大好きだし。というか、さっきも言ったよ」

「大がついてる……」

「だめかな?」

「ううん、あたしも大の分だけ大好き! さっきいるって言った好きな人って、ラムのことだったの、ずっと好きだったよ!」

そう言って、ソニアはラムリーザに飛びついていき、そのまま二人はベッドの上に倒れ込んだ。

ベッドに入ってきたソニアをラムリーザは抱きしめてみる。その時に、ちょっとした違和感を感じた。

初めて抱いたソニアの身体は、太っていると思っていた上半身だが、ぶかぶかのふわふわニット越しに伝わってくる胸元は確かな肉感を感じるのだが、腹の部分は生地がだぶついているだけで、中身は思いのほか薄かった。

「ソニアも連れて行けるよう、明日母さんに話してみるかな」

「うん、いつまでもずっとついていくよ」

ソニアの言葉には、ラムリーザのよく知っている力強さが戻っていた。

ボーン、ボーン……。

部屋の柱時計が夜の十一時を告げる。十一の鐘が落ちるたび、二人の世界は少しずつ静かになっていった。

――その最後の音と重なるように、唇が触れた。

友達から恋人へと一歩進んだ――二人の新しい時が刻み始めた瞬間である。