ぴちぷにょ

紅炉の月・学匠の日――(現暦換算:八月二十七日)

夏休みも残りわずかとなった、ある日の出来事。

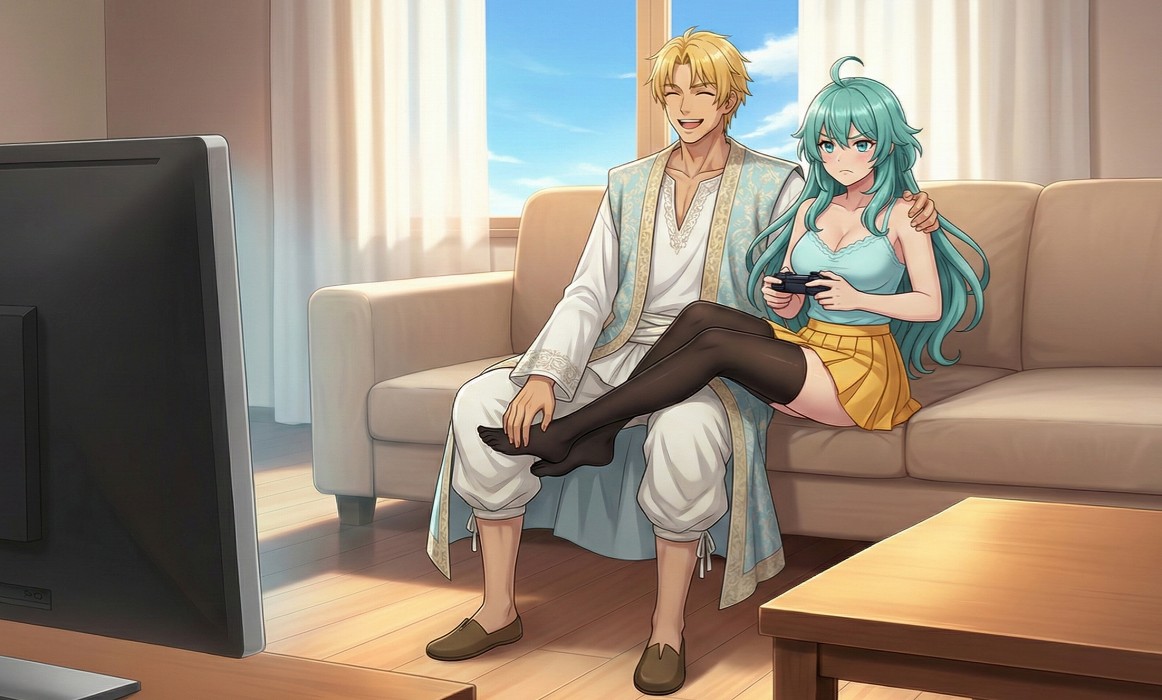

キャンプも終わって日常に戻り、今日もソニアは下宿先であるラムリーザの部屋でテレビゲームに夢中になっていた。

いつもの格闘ゲームで、コンピューター相手にいつも通り淡々とハメ攻撃を繰り広げている。もちろんラムリーザは対戦を受けないので、戦いは飽きるまでコンピューター相手に続くのだ。

テレビ前のソファーには、ソニアを中心にして左右にラムリーザとココちゃんが並んで座っていた。ココちゃんは、ソニアが実家から貰ってきたぬいぐるみ――クッションの名前だ。

ラムリーザは最初、ソニアがプレイするゲームの画面を見ていたが、あまりにも単調な戦いが続くので、すぐに見ていても面白くなくなり、ソニアにちょっかいを出して遊ぶようになった。

ソニアの足に手を伸ばして、ミニスカートから伸びるむき出しの太ももを指でつついて遊んだ。ソニアは反応せずに、ゲームに夢中になっている。大きな胸をつついたらすぐに反応するが、太ももを触られてもなんともないそうだ。

「ぷにょ」

そのときラムリーザには、ソニアがそう呟いたように聞こえた。

確かにソニアの太ももはぷにぷにだが、「ぷに」ではなく「ぷにょ」とは何だ?

「『ぷにょ』って何だ?」

すぐに、自然と思ったことが口に出ていた。

「ぷにょってなぁに?」

ソニアはテレビの画面から目を離さずに、聞き返した。画面では、女性キャラがソニアの操作する緑色の軍服キャラに、画面端に追い込まれて同じ攻撃を喰らい続けていた。

「さっき『ぷにょ』って言わなかったか?」

「あたしそんなこと言ってないよ」

「変だなぁ、確かにそう聞こえたんだけどね」

ラムリーザは、太ももを掴みながら、試しに「ぷにょ」と言ってみた。ぷにょぷにょの太ももと表現すれば、ぷにぷによりも柔らかく聞こえないか? ――と、ラムリーザは内心ひとりで頷いた。

そのまま今度は、太ももの付け根と膝の近くを交互に掴み始めた。やはり付け根の部分のほうが、より柔らかく感じる。

そのとき、ふと思い出した。制服の靴下(サイハイソックス)で覆われた部分と、むき出しの部分を掴み比べた時の感触を。

ラムリーザは、あの感触をもう一度味わいたいと思い、ソニアにお願いしてみた。

「ねぇ、制服の靴下を履いてもらえないかな」

我ながらだいぶ妙なお願いだと思うが、ここは学校など公衆の場所でなく、下宿先の屋敷の自室だ。ソニアと二人きりで何をしようが、誰にも迷惑はかかるまい。

「やだ、あれ鬱陶しいから履かない」

しかし靴下嫌いのソニアは、すぐに要求を突っぱねた。

「もったいないなぁ、あれを履くと足がより美しく、可愛くなるのに」

ラムリーザは、これまでジャンから妙な用語をメールでいろいろ教わっていた。ジャンによると、この太もも丈の靴下を履くと「ニーソ萌え」とか言って、一部では人気があるらしい。そこでそれに乗っかってみたわけだ。

ラムリーザ的には、見た目では靴下を履いているのよりも素足のほうが好きだ。しかし、例の掴み比べに関しては素足の状態では少し物足りないと感じる部分が出てきてしまっているのだ。

本当に欲望というものは際限がない。人は、貪欲に満足を求めるものである。

「そうなの?」

美しいとか可愛いとか言われて、ソニアは少し反応する。彼女の中では、靴下を履く嫌さと、ラムリーザに可愛いとか言われる嬉しさが、まるで天秤のように揺れているようだ。

だからラムリーザは、もうひと押ししてみる。

「靴下を履いたソニアが見てみたいなぁ。そしたらもっと可愛がれるのに」

正確に言うと、見るよりも掴みたいだけなのだが、嘘も方便である。

ラムリーザは立ち上がり、洋服棚から靴下を持ってきて、ソニアの前に置いた。

「だったら履いてあげる」

ソニアはラムリーザに乗せられて、ゲームを一時中断して靴下を履きだした。

そして十数秒後、ソニアの足は太ももの半ばあたりまで黒い靴下で覆われた。

「これでいいの?」

「ぷにょ」

ラムリーザは、答える代わりに先ほど出てきた変な呟きをしながら、太もものむき出しになったところを掴むのであった。

それを聞いたソニアは一瞬変な顔をしたが、すぐにゲームのほうへと興味が戻っていってしまった。

ここからが、ラムリーザにとってのお楽しみタイムである。

まずは靴下に覆われた部分を掴んでみる。靴下の繊維が適度に硬く、ちょっと硬めな太ももの掴み加減だ。手には少し硬いものを掴んだ感触が残った。

続いてその感触が消えないうちに、今度はむき出しの部分を掴んでみる。

「ふあぁ――」

ラムリーザは、思わず感嘆の声が出てしまう。

最初にむき出しの部分を掴んだ時より、少し硬い感触を味わった後だと、より柔らかさが強調されるのだ。それは、スイカに塩を振るとより甘く感じるのと同じようなものだ。

思わず痙攣するように、小刻みに手を動かして掴んでしまう。悶えるほど気持ちが良いとは、まさにこのことだ。

続けてもう一度同じ感触を得ようとする。先ほどと同じように、靴下で覆われた太ももを掴んでから、むき出しの部分を掴んでみるのだ。

「ふおぁっ!」

ラムリーザは、思わずソニアに抱きついてしまう。これは危険だ。妙にクセになる感触を味わっているような状態だ。

「なっ、何?!」

ソニアはびっくりしてラムリーザのほうを振り返る。

「可愛い、可愛い」

ラムリーザはソニアを抱きしめたまま、そうつぶやく。

「もー、ラムったら……」

ソニアは少し口を尖らせた後、再びゲームに戻っていった。

一方ラムリーザは一通り悶えた後、再びソニアの太ももに手を伸ばした。

この靴下で覆われたピチッとした感触。そしてむき出しのぷにょっとした感触。この組み合わせは、恐らく誰も辿り着いたことがないであろう前人未踏の秘境だった。

そしてこの場合「ぷに」ではなく「ぷにょ」であるところが大事なのだ。「ぷにぷに」というより、「ぷにょぷにょ」というほうが、より柔らかさを感じる。むき出しの太ももだけを掴むとぷにぷになのだ。そこにピチッが挟まると、柔らかさの輪郭が変わるんだ。

「ぴちぷにょ」

ラムリーザは小さく呟いた。

「ぴちぷにょ?」

すぐにソニアはオウム返しをした。

「うん、ぴちぷにょ。これは僕だけが辿りつけた秘境だね」

「なにそれずるい、あたしも行きたい」

「じゃあやってみろよ」

ラムリーザは、ソニアにも同じ感触を楽しんでもらおうと、先ほどまで自分がやっていた行動を伝授してやった。

ソニアは同じように行動してみたが、不思議そうな顔をしているだけだ。

「ぴちっとした感触がするだろ?」

「うん、靴下を履いている感触がする」

「それからこっちを掴むと、ぷにょっとした感触がするだろ」

「うん、する」

「それが良いんだよ」

「どう良いの?」

ラムリーザは力説したつもりだが、ソニアはきょとんとしているだけだ。

「わからないかなぁ? まずはここを掴む、そしてこっちを――ふあぁぁっ!」

「ラムが壊れた……」

どうやらいつもはソニアが奇行を繰り広げているが、今日はラムリーザがその担当を引き受けてしまったようだ。

「まずは、ぴちが入り、今度はぷにょ――ふおぁっ! これがぴちぷにょ!」

「何かラム変」

「ぴちぷにょって至高だよな」

「あたしぴちぷにょなんて知らない」

「これだよ、ぴち――ぷにょ――ううむ……」

ラムリーザは、再び悶えてソニアに抱きついた。

ソニアは妙な顔をしながら、何度かラムリーザがやっていた行動を真似てみる。しかし、何度やってもラムリーザの言っている「良さ」が分からないようだ。

「靴下を履いている感触と、柔らかい感触しかしない」

「ソニアちゃんにはこの良さが分からないんだ、気の毒に……」

「何それラムずるい! 太もも取り上げる!」

「ダメだ! それはダメだ!」

ソニアはラムリーザを押しのけようとするが、ラムリーザはソニアの太ももを掴んで離さない。

押し合いへし合いしながら、ラムリーザは太ももの掴み比べを再び実行している。

「もー、靴下脱ぐ!」

「脱いだら今日は、ソニアは自分の部屋で寝るんだからね」

「むー……」

ソニアにとって、ラムリーザと一緒に寝られないのは死活問題だ。こう言われてしまうと、黙って従うしかなかった。

「それとも、くすぐられながらゲームしてもらおうかな」

「ダメ! それはダメ!」

なんだか台詞が先ほどと逆になっている。

「じゃあおとなしく太ももを掴まれてなくちゃ」

「ふえぇ……」

「ふあぁ……」

ソニアにふえぇと言わせながら、再び掴み比べ、通称ぴちぷにょを実施して、ラムリーザも似たようなことを呟いてしまう。

こうしてラムリーザの中で、ソニアの太もも掴み比べは「ぴちぷにょ」という名称で浸透してしまった。

ソニアには辿りつけない、ラムリーザだけの秘境。それがぴちぷにょ。

「男には自分の秘境があるんだよ。例えるなら、靴下を履いた太ももと、むき出しの太ももを掴み比べるようなぴちぷにょ」

「ラム卑怯! あたしも自分の秘境を作る!」

「心の奥にある秘密基地かな?」

「ラムの馬鹿! もー、あっち行って!」

ぴちぷにょのもたらす効果で、ラムリーザはどんどんおかしくなっていく。今度はソニアの太ももの半ばにある靴下のラインに沿って指を動かしている。これもまた、指先で半分ずつピチっとしたところとぷにょっとしたところが味わえるのだ。掴み比べに対して、これは触り比べ――みたいなものだ。

ソニアはラムリーザを押し続けるが、山のようにびくともしないラムリーザは、淡々と「ぴちぷにょ」を楽しんでいるのであった。

「ダメだな、今度はこうだ」

そう言いながら、今度はソニアの膝の辺りに手の甲を当て、そのままスライドさせて太ももの付け根当たりまで滑らせてみた。

これもまた、ラムリーザを唸らせそうな感触だ。靴下の少しざらっとした感触が手の甲に伝わり、それはやがてむき出しになっている部分である滑らかな肌の感触に変わるのだ。スイカの塩と似たようなもので、対比効果によってより滑らかさを感じるのだ。

ぴちぷにょのように表現するなら、これはさしずめ「ざらすべ」とでもいえるかもしれない。

掴み比べ、触り比べ、ソニアの履くサイハイソックスの対比効果で、ラムリーザはどんどん快感の海へと沈んでいくのだった。

ぴちぷにょ――

流行るかどうかは分からない。けれど、どうでもいい言葉ひとつが、妙に鮮明に残る日がある。

夏休みの終わりぎわというのは、そういう「くだらない発見」に、やけに名前を付けたくなるものだ。