夏休み、帝都へ帰ろう

炎心の月・星々の日――(現暦換算:八月六日)

ラムリーザは、夏休みだということで、しばらく帝都の実家で過ごそうと考えた。いわゆる帰省というものである。ちょっとした荷物をまとめながら、帰省準備をしていた。

ソニアは、そんなラムリーザの行動を気にする様子はなく、テレビの前の絨毯にぺたりと座ってゲームをプレイしていた。

「ソニアは今日もゲームか?」

「うん、新しい格闘ゲーム買ったよ。ラムもやる? 対戦できるよ」

テレビ画面を見ると、二人の格闘家が戦っている。

ソニアが操作しているキャラは、緑色の軍服を着た男で、相手はレスラー風の大男だ。軍服の男は、ときおり光り輝いて横飛びをして、それに当たった相手は青白く燃え上がってすっ飛ばされている。

しばらく蹴ったり殴ったり、光り輝いたりを繰り返した後、ソニアは勝利した。ゲームのキャラは、首切りポーズを取って得意げだ。

「それじゃあ、しばらくお別れだな」

ラムリーザは一試合見終わった後で、実家に持っていく鞄を部屋の入り口前に置いてから言った。

ソニアは慌てたように「え? なんで?!」と叫んで、コントローラーを投げ出して立ち上がった。

「これから何日か実家に帰るからね。まぁ、こっちでも食事出るから困ることはないだろう」

「やだ、待ってよ! あたしも帰る!」

ソニアは慌てふためいて、帰省準備を開始した。なにやらぶつぶつと、「ラムのいじわる」と呟いている。

「僕が朝から分かりやすいように帰省準備していたのに、何の関心も示さずにゲームしていたのはソニアのほうだろ……」

「何を持って帰ればいいんだろう。あ、ゲーム機と新しいゲーム持って帰らなくちゃ」

日用品は実家にもあるので、主に着替え……と言っても、着替えも実家にあるので、必要というわけではない。土産は駅ででも買えばいいだろう。

「ライブがあるからな、制服を持って帰るぐらいでいいはずだね」

主に週末にやっている「ラムリーズ」のライブでは、グループとして統一感を出すために、制服を着ることにしている。

だが、ソニアの返事は斜め上を行っていた。

「靴下も要る?」

「当たり前だ。というよりその質問が来ること自体がおかしいよね? 制服と言ったら靴下も入るよね?」

「むー……」

ラムリーザは、なぜか納得いかないように口を尖らせるソニアを急かして準備を進めさせた。

ソニアの準備も終わり、部屋を出て使用人にしばらく帰省することを伝えた。そして二人は屋敷から出て、駅に向かっていった。

駅に向かう途中、ラムリーザとソニアの二人は、リリスとユコの二人組と出会った。

この二人は、大抵一緒に行動している。妖艶なる黒髪の美女と、それを作り上げた者だ。この二人の場合、主導権を握っているのはどちらなんだろう……。

「二人とも今日は一緒に買い物?」

「うん、ラムリーザ様もご一緒しませんか?」

ラムリーザが問うと、ユコは誘いをかけた。これは何だ、荷物持ち要員か、財布要員目的か?

「ごめん、こっちはこれからしばらく帰省で帝都に帰るところなんだ」

ラムリーザは普段ならばどっちの要員でも別によかったが、今日は誘いを断っておいた。

「そうですの……しばらく会えないんですね」

おっと、ユコは寂しそうな顔をしていて、別に「財布がいなくなって残念」といった表情ではない。ラムリーザは財布要員か? と考えたことを心の中で詫びた。

「大丈夫、週末になればライブで会えるさ」

「あ、そうですわね」

「それじゃあ次の週末に……って、今日じゃん!」

なんだか一人ボケツッコミみたいな感じになってしまったラムリーザを、リリスとユコの二人はくすっと笑って見て、そのまま別れて行った。

ラムリーザとユコが話している間、ソニアとリリスは新しい格闘ゲームについて話をしていたようだ。そのうちゲームで決着をつけるなどと言い出しそうである。

「このポッターズ・ブラフの名産物って何だったっけ?」

「注射器じゃない?」

「なんでそうなる……、それってどういう街だよ……」

ラムリーザは、ソニアに聞いても適当な答えしか返ってこないので、仕方なく一人で駅の売店でお菓子を購入した。基本的にお菓子なら間違いないだろう。

ここが田舎の始発駅ということもあり、列車の中はガラガラで座席はほとんど空いている。

ラムリーザとソニアの二人は、四人掛けの席を選んでゆったりと過ごすことにした。

「ラム、二人だけの旅は久しぶりね」

ソニアは、ラムリーザの隣の座席と正面の座席を行ったり来たりしながら話しかけた。

「何をバタバタしているんだ?」

「正面で見つめ合うのと、横から引っ付くのとどっちがいい?」

うろうろしながら、質問に質問を返してくる。

ラムリーザは、一瞬「立ってろ」と言いそうになったが、「いつも横に引っ付いているから、たまには正面で」と答えた。

そういうわけで、ソニアはラムリーザの正面の座席に座り、見つめ合うということになった。

ラムリーザは、じっとソニアを上から下まで観察する。ソニアは、今日もいつものキャミソールにプリーツミニスカート姿だ。日によって色が違うが、形はほとんど同じである。

股下数センチから下には衣類を何も身につけておらず、足元は素足にサンダル。これもお決まりのスタイルだ。

改めてさらにじっくりと観察。

胸は大きく盛り上がっている。

ラムリーザは、去年まではそんなに意識していなかったが、こうしてじっくりと観察すると、他の娘とは規模が全然違う。何というか、圧倒的な存在感を放っているのだ。

そっと指を伸ばして、その存在感たっぷりな大きな胸をつついてみた。

弾力のあるやわらかさ。指先を押し当てると、ふにゃりと沈んだ。

ラムリーザは、次に目線を下ろしてソニアの脚を見た。ラムリーザがソニアに対してこれまで意識して見ていたのは、胸ではなく脚だった。スカートが短すぎて、裾が座席に届いていない。

胸から指を離すと、今度は太ももに指を伸ばして軽くつついてみた。

胸よりは少し張りがあるか? だが、すべすべとしていて触り心地はよい。

「ねえ、何してるの?」

ラムリーザの一連の動作を、きょとんとした顔で見つめていたソニアは、不思議そうに尋ねた。

「ん、おっぱいと太ももの感触の違いを確認中」

ラムリーザは、慌てる様子もなく淡々と答えた。ソニア相手に、いまさらドギマギする必要もない。

「もー、見つめ合うって言ったのに」

「それは君の役目で、僕は確認。役割分担だね」

「違うっ! それにあたし一人で見つめ合うって何? ラムも胸や足じゃなくて顔を見て!」

ソニアは、ラムリーザの指を掴んで太ももから離して、これ以上身体を触られないように手を離さずにいた。

そこでラムリーザは視線を上げ、二人は見つめ合う形になった。

ソニアの視線は力強い。眉毛もキリッとしていて、軽く微笑を浮かべた口。ぱっと見ただけでは、ソニアは気の強い女の子だという印象を持つだろう。

だがラムリーザは、最近、ソニアがただ気が強いだけではないことを察していた。何かあるとすぐに「ふえぇぇん」だから困る。

気は強くガンガン攻めてくるが、実は打たれ弱い。だがへこんでも立ち直りは早い。能天気なのか情緒不安定なのか……。

これが、ラムリーザから見た今のソニアの印象である。

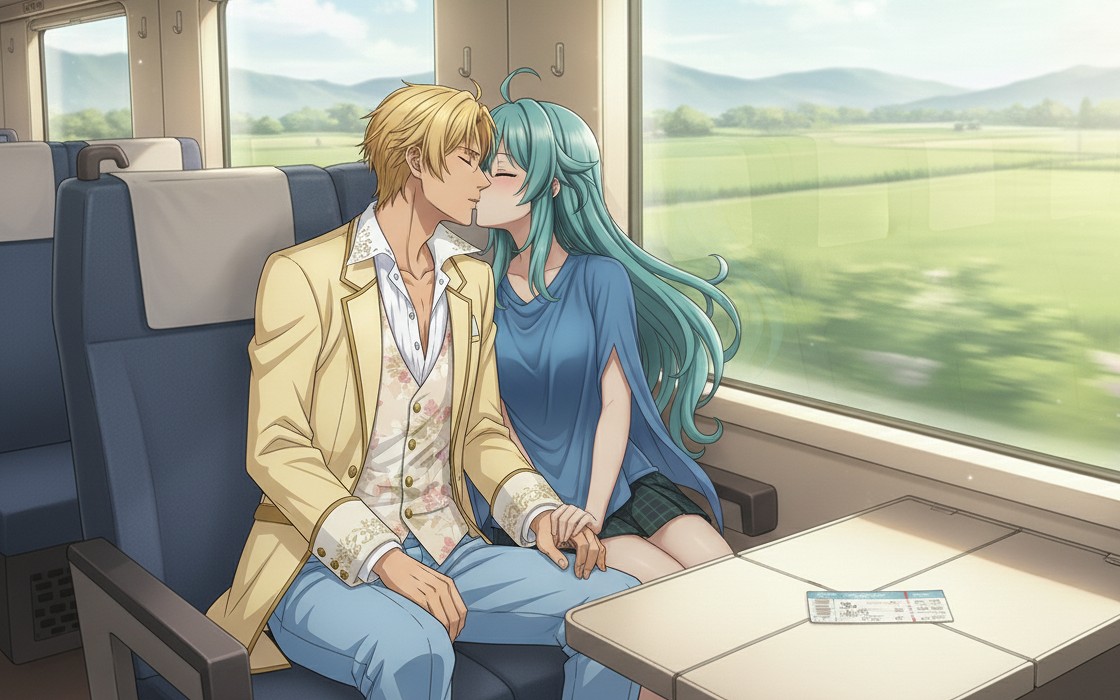

「キスしようか」

ソニアは、ラムリーザの目を見ながら唐突に提案した。人は少ないが、列車の中でキス。

「キスまでだぞ。ここだと、あんまり大胆なのはまずいからな」

ラムリーザの「それ以上」と言うのは何を指しているのか。ソニアはそれを察したのか、「うん、それでいい」と一言言って、目をつぶった。

ラムリーザは、ソニアに掴まれていないほうの手をソニアの頭に伸ばして支え、そして二人はそっと唇を重ねるのだった。

列車は帝都の駅に到着した。

ラムリーザにとって、今住んでいるポッターズ・ブラフより、この帝都シャングリラのほうが、まだホームタウンだと感じていた。長く住んでいた年数から来る感覚は、そう簡単にひっくり返るものではない。

それに、ポッターズ・ブラフの下宿先は親戚の家で、ずっと客人でいるような気持ちが抜けないし、そもそもこの一年しか滞在しないと決まっているのだ。

現在は正午を少し回ったところで、夏の日差しは少し強い。帝都駅の前には、ここの象徴にもなっているブビンガの巨木が大きな影を作っていて、その下に汽車の来る時刻を待っている人たちがちらほらいる。

ラムリーザは、折角だからどこかに寄って食事してから帰ろうと考えた。

「おハロー、お二人さん」

駅を出たところで、幸か不幸か二人はメルティアと遭遇してしまった。彼女は去年まで帝都にいたソニアの友達だ。

ソニアは咄嗟に胸を庇い、ラムリーザの後ろに隠れてしまった。

「おっ、メルティアか、久しぶり。これからお昼なんだけど、一緒に行かない?」

「あ、いいよ。ちょうど私もお昼にしようと思ってたんだ。えっとね、駅前に骨付鳥ゴンヂュウって新しい店ができたんだよ、行かない?」

どうやら、骨付き肉を豪快に焼いて出す、最近評判になりつつある店らしい。

「鳥肉か、いいね。そこにしようか……、ん? ソニアどうした?」

ソニアはラムリーザの後ろから出てこない。

「私がぱいぱい攻めるのを警戒しているのよね、ソニアちゃん」

「これ以上胸を大きくされてたまるかっ」

メルティアが笑みを浮かべながらラムリーザの後ろに回り込もうとすると、ソニアは離れようとして反対側に回り込む。ラムリーザを軸にして二人はぐるぐる回っている。

「やれやれ、君たちバターになるぞ」

「キャミソールなんて無防備ね。このメルティアちゃんの攻撃を防ぐには、プレートを着込まないと無理よん」

「どっ、どこにプレートを着る女子高生がいるのよ!」

「騎士になったらプレートを着る機会もあると思うよ。私も将来騎士になろうかな、なんちゃってね」

「ふん、騎士は植木鉢みたいなブーツ履いてて、献血してパワーが減るんだ。ほうりきが使えるからっていい気になるなっ」

「何の話だ?」

「ソニアちゃんのことだから、どうせゲームの話じゃない? それよりも、そろそろサイズ、三桁いった?」

「うっさい! どこにそんなお化け胸がいるのよ!」

ソニアはメルティアに反論したが、少々顔色が悪い。そりゃそうだろう。驚異の胸囲100センチ、お化け胸そのものなのだから。

「ほら、食べに行くぞ。その店はどこだ?」

ラムリーザは、メルティアを促して鳥肉屋に向かうことにした。

最近のソニアいじりは程々にしておかないと、いつ「ふえぇぇん」になるか分かったものじゃない。

三人は、メルティアの先導で駅前の鳥肉料理店に向かっていくのであった。

「お肉美味しい」と、ソニアがすぐに上機嫌になったのは、言うまでもないことだ。

こうして昼食を終えた後、メルティアと別れて、この春まで住んでいた実家へと帰るのであった。

妹のソフィリータに迎えられて屋敷に入ったとき、ラムリーザはようやく落ち着ける場所に帰ってきたと感じたのである。

ポッターズ・ブラフでの暮らしも、少しずつ「日常」になりつつある。けれど、夏の間だけは――この帝都の空気が、自分の原点なのだと改めて思わされるのだった。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ