親同居の予告と、無礼未遂

神帰の月・詩歌の日――(現暦換算:十二月二十五日)

「ふえぇ……」

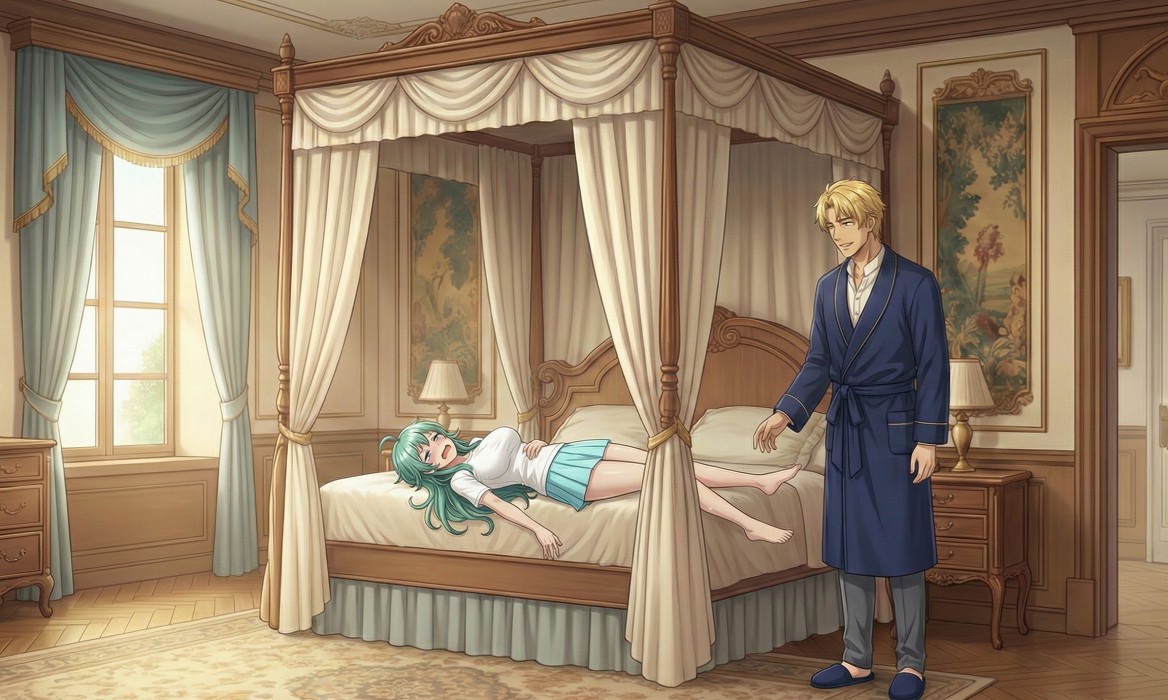

この日の朝から、ソニアはベッドに横たわったまま呻いていた。

昨日、誕生日の祝いに浮かれて壊れ、長時間無理な踊りを続けた結果、ソニアは起きてから全身の筋肉痛に悩まされていた。

「ラム~、痛いよぉ~、死んじゃうよぉ~」

「あーもう、薬持ってきてもらうからちょっと我慢してろ」

ラムリーザは、泣きそうな声で悲鳴を上げるソニアをなだめ、実家でメイドをやっているナンシーを呼び出した。ちなみにナンシーは、ソニアの母親でもある。

すぐにナンシーは、湿布薬を持って現れた。ソニアは上着をめくられ、手足にペタペタと湿布薬を貼られていく。「冷たい!」と悲鳴を上げるが、ナンシーはそのようなことは気にしていられない。部屋に独特な湿布薬の匂いが立ちこめた。

「ラムリーザ様、ソニアはこんなになるまでいったい何をしていたのですか?」

ナンシーに聞かれてラムリーザは、どう答えたらいいのか返事に困った。素直に「ステージで不思議な踊りを踊り続けていた」と言ったところで理解できそうにない。

結局、「昨夜、激しい運動をやった」と答えるしかなかった。

「昨夜の激しい運動って、まさかラムリーザ様?」

「僕たちは清い交際を続けています」

ラムリーザは、多少食い気味に否定する。何も後ろめたいところはないし、誤解されてしまうのはまっぴらじゃない。

「おはようございます、リザ兄様」

全身に湿布薬を貼ったソニアを見つめて、ラムリーザが溜息をついたところに、妹のソフィリータが現れた。

「おはよう、昨日は見に来てくれたかな?」

「はい、ソニア姉様のアレも見ていましたよ」

「そのアレのおかげで、今こんな状態だ」

ソフィリータは、ベッドに横たわって呻いているソニアを見て、くすりと笑いながら言った。

「あのぐらいのダンスで情けないわ、ソニア姉様」

「ふえぇ……」

この二人を見ると、どちらが年上なのかわからない。

「ミーシャちゃんは、もっと長い時間ダンスをし続けることができるのよ。さすが『踊り子ちゃん』と呼ばれているだけはあるんです」

「踊り子ちゃん?」

ラムリーザは、その単語に聞き覚えがあるような気がした。しかしすぐには思い出せず、とりあえずこの場では気にしないことにした。

「ところで、リザ兄様の通っている学校名は、何でしたっけ?」

「ん、帝立ソリチュード学院高等学校」

学校の名前を聞くと、ソフィリータはすぐにメモを取る。メモを取りながら、ソフィリータはラムリーザの様子をうかがうように言い出した。

「リザ兄様、私も来年から同じ高校に通うことにします」

「そうか。でも無理に実家から離れなくてもいいんだぞ?」

「私は学校を卒業したら、数年後には誰かのところに嫁いでいくことになるでしょう。そうなれば、リザ兄様とあまり会えなくなるし、遊ぶこともできなくなるでしょう。だから、残りの三年間はリザ兄様と一緒にいたいのです」

「お、おう……」

ラムリーザは、ソフィリータにそこまで慕われていたのかと思うと、照れくささと戸惑いで返事に困った。

「この一年間、寂しかった。ミーシャちゃんがいたけど、やっぱりリザ兄様とも一緒にいたい」

「わかった、君の好きにしたらいいよ」

「そういうことです、覚えていてくださいね」

そう言い残して、ソフィリータはラムリーザの部屋から出て行った。

「まぁ、ソフィリータぐらい加わっても問題ないか……」

ラムリーザは、そうつぶやいた。ソニアと好き放題する生活が続いているとは言え、妹が加わるぐらいなら大したことはないと考えたのだ。ソフィリータなら、口止めすればたぶん守るだろう。

「ああそうそうラムリーザ様」

ソニアに湿布薬を貼り終えたメイドのナンシーは、部屋から立ち去る際に振り返って言った。

「来年から、ソフィア様も新開地に行くことになっております。私も同行することになっておりますので、またよろしくお願いしますね」

「そっか……って、え? 何だって?!」

ラムリーザが素っ頓狂な声を上げたときには、ナンシーはすでに退室した後だった。

フォレストピアの新居に、母親のソフィアも移住してくる。ソフィアから「来年には国境都市に住むことになるでしょう」とは聞いていたが、母親も住むことになるとは考えていなかった。

「ラム~、何かまずいことになったの?」

ベッドから身を起こして衣類を身に着けながら、ソニアは尋ねた。

「まずいことになった」

ラムリーザは一言だけ答えた。これはラムリーザたちにとって誤算だった。親との同居ということになれば、ソニアとの今まで通りの気楽な生活がやりにくくなってしまう。清い交際は続いているが、ほとんど同棲に近い同居生活を周囲にどう見られるかが問題だ。

一瞬、今住んでいる親戚の屋敷に住み続ける手も考えたが、それはそれで不自然だと思って諦めた。とりあえず来年のことは来年考えよう。

「ラム~、マッサージしてよぉ……」

ラムリーザは、先のことを考えるのはやめにして、ソニアの手足をマッサージと称して揉みほぐし始めた。時々脇の下を揉んでは、「ふえぇ……」と言わせながら。

その時、ラムリーザの携帯型情報端末キュリオが、着信を告げるメロディを奏でた。

ラムリーザがキュリオの画面を覗くと、そこにはユコの名前があった。珍しいな、と思って通話モードを立ち上げると、「ラムリーザ様? ちょっといいかしら?」とユコの声が聞こえた。

ユコの話を聞いていると、ラムリーザの顔が徐々にこわばってくる。

「いや、それ無理だから! ってそんな王様――じゃなくて皇帝、おかしいよね? ダメだからもう帰ったほうがいい、絶対!」

「ラム! 相手誰?! またリリス?! あいたたた……」

ソニアは、筋肉痛で痛む身体を無理に動かして、ラムリーザからキュリオを奪い取ろうとする。ラムリーザは、横からしがみついてくるソニアを押しのけながら言った。

「ダメダメ! とにかく皇帝陛下に『おっさん』とか言うんじゃないぞ! って城に入れるわけないじゃないか! いやいやいや、お城は遊びで見物しに行くような場所じゃないって!」

ソニアが鬱陶しいので、ラムリーザは立ち上がってベッドから離れた。全身筋肉痛のソニアは、動きが鈍くてラムリーザの行動についてこれていない。

「無理! 今日はソニアが動けないから行けない。もう向こうに帰りなさい!」

そう言い放って、ラムリーザは通話を切った。ユコは皇帝陛下に会おうなどと、とんでもないことを言い出したのだ。それは普通に考えて無理な話だ。

ラムリーザはキュリオを片付けると、ベッドから転げ出て這ってくるソニアを抱きかかえ、ベッドへ戻すのだった。

場面は少し前に戻る。シャングリラ・ナイト・フィーバー宿舎部のフロントにて。ラムリーザの奢りで、リリスたちは今日の昼までの宿舎を確保してもらっていた。

リゲルとロザリーンは、朝早くにチェックアウトを済ませ、二人で早々と帰っていた。その一方で、リリスとユコは昼前までのんびりして、ギリギリにチェックアウト作業をしているところだ。

「帝都見物も今日までですのねぇ」

「最後の日に、ユコはどこに行きたいかしら?」

「そうねぇ、ゲームセンターにまだ行ってないですの」

厳密には、ゲームセンターというよりメダルゲームだ。正確に言えば、ユコはそれがやりたいだけだ。

「ゲームセンターなんて、向こうにもあるじゃないの」

「あ、やっぱりいいですの。ラムリーザ様もレフトールさんもいませんし」

「レフトール?」

そこでユコは、エルム街のゲームセンターで乱暴者に絡まれた時、レフトールが助けてくれたことをリリスに語った。蹴り技が凄くて、三人を瞬く間に蹴散らしたことを。

「ふーん、あいつがねぇ。うさんくさいけど、何とか私たちに取り入ろうとしているのね」

リリスは、学校の屋上でラムリーザが意識を失っている場面を思い出していた。当事者以外は、ラムリーザとレフトールの夜の決闘について、聞いた話でしか知らない。だがリリスたちの知っている二人の戦いは、学校の屋上だけだった。

シャングリラ・ナイト・フィーバーの建物から出てすぐの場所で、リリスとユコは遊び人ふうの二人組に絡まれた。

「あっ、君たちすごい美人だね。俺たちと遊んでいかない?」

要するに、ナンパだ。

「なんですの! まったく、こういうことは田舎も帝都も変わらないんですのね!」

ユコは憤慨して、少し声を荒らげた。エルム街では一人だったが、今はリリスと二人であるし、いざとなったらすぐ傍のシャングリラ・ナイト・フィーバーへ逃げ込めば安心できるということもあって、気が強くなっていた。

「そんなこと言わずにさあ、付き合ってくれよ」

いつぞやと同じ台詞だ。この国のナンパには、テンプレでもあるのだろうか、と言いたくなる。

「わ、私に手を出すと、ラムリーザ様に後でやられますわ!」

ユコは、思わず前回と同じ言葉を、つい口に出してしまっていた。エルム街では全く意味をなさなかったのだが――。

「何、ラムリーザ? ラムリーザ・フォレスターのラムリーザ?」

今回は違った。二人組は、顔色を変えて一歩下がった。

「そうですの!」

ユコは、二人が動揺したのを見て、さらに強く言い放つ。右手を掲げて、空をぐっと握って見せつける。そのポーズは、ラムリーザがいろいろなものを握りつぶすということを語っていた。

「そ、それはどうも。ラムリーザさんの知り合いでしたか、ははは……」

二人組は、慌てて去っていった。この地ではラムリーザの名前は有名であり絶対だ。乱暴者の間でも、ラムリーザの腕力は十分に知れ渡っていた。

蒸気機関車のある小さな公園で、つっぱり集団の大将が、ラムリーザに手を伸ばされるとすぐに逃げたように。

「ふんっ、あんな奴ら、ゴム鞠のように潰されてしまえばいいんですの」

「ゴム鞠の話はやめてくれないかしら」

リリスは顔をしかめてユコに文句を言う。秋の試験前、ちょっとしたことで揉めたときに見せ付けられたゴム鞠破壊は、今思い出してみても恐ろしい光景だった。

「でも、ラムリーザ様の強さが知れ渡っている分、帝都のほうが住みやすいですわね。そうだわ、ゲームセンターに行きましょう!」

ユコは、帝都のゲームセンターに行って、というよりメダルゲームをやりに行こうと言い出した。

「折角帝都にいるのだから、帝都にしかない場所に行かない?」

だがリリスは乗り気じゃない。リリスもゲーム好きだが、ユコほどゲームセンターに入れ込んでいるわけではない。

「んもー、しょうがないですわね」

ユコは少し考えた後、「あ、いいところがありますの」と言った。

数十分後、二人は帝国城の入り口付近に到着していた。

厳かな城壁に囲まれたその奥に、皇帝の鎮座する居城がどんと構えている。

城門では、二人の兵士が近づいてきた彼女たちをじろりと睨みつけていた。

「それで、どうするのよ?」

リリスは、兵士の厳しい視線から目を逸らせながらユコに尋ねた。

「いえね、とある小説を読んだのですけど、王様に『おっさん、あんたが王様だったのか?!』と言って、側近が『無礼者!』と言ったところ、王様は『ほっほっほっ』と笑って許してくれるのが本当かどうか試してみようかな。それで、その結果をバカッターに投稿するの」

「いやあのねユコ、それネタだから。普通に考えて捕らえられるとか、最悪処罰されるから。あとね、自分でバカッターとか言ってたらおしまいだから……」

「そうですの?」

「それにここにいるのは王様じゃなくて皇帝陛下よ?」

「あ、それはまずいですわ、青白い稲妻を浴びせられて黒焦げにされそう。あ、そうだ――」

そこでユコは、懐から携帯型情報端末キュリオを取り出して、通話モードを立ち上げた。

「――ラムリーザ様? ちょっといいかしら?」

ユコは、ラムリーザを呼び出して、その権威を利用して城に入れないか、と考えたのだった。さらに、王様じゃなくて皇帝陛下をからかう旨まで提案してみせるのだった。

一方リリスは、記念撮影だと言いながら、お城の写真を撮っている。

「えぇ? ダメですの? 気さくな皇帝陛下なら、笑い話にしてくださると思うんですが。それに、ラムリーザ様の名前を出したら、そんなこと気にしなくても大丈夫でしょう?」

残念ながら、ラムリーザはユコの思い通りには動いてくれなかった。さらにラムリーザは、今日は遊べないと言ってきて、ユコたちにもう帰れと言ったのだ。

「何ですのもぅ、ラムリーザ様のいけずですわ」

仕方なくユコも、リリスに倣って城を記念撮影するだけにとどめて、帝都見物を終えたのだった。

こうして、数日間におけるラムリーズメンバーの帝都生活も終わった。

帝都の喧騒は、彼女たちの笑い声を飲み込みながら、いつも通りに流れていく。

けれど、フォレストピアへ向かう歯車は、もう音を立てて回り始めていた。