リスペクトしない娘たち

黎明の月・白雪の日――(現暦換算:十月三十日)

リゲルの中学時代の友人であるレグルスの通う、私立ファルクリース学園高校にて。

ラムリーザは、レグルスのバンドグループで病欠のドラマーに代わって、文化祭で演奏することになっていた。

「さて、そろそろ時間だ。場所は体育館ステージだそうだ、行くぞ」

十一時まであと少しというところで、リゲルはラムリーザを催促した。もう少し祭りを見て回りたかったが、最初からリゲルの頼みで来ていたので、ラムリーザは快く返事した。

「りょーかいっ。ソニアたちはどうする?」

「えっ? ラムは何するの?」

「聞いてなかったのか……」

そこでラムリーザは、体育館へ向かいながら、ソニアにリゲルから聞いた話を説明した。

「ふーん、ドラムの代役かぁ。去年までもジャンのところで時々やってたね」

「そういうことらしいんだ。まぁ、知らない曲だったら困るかもしれないけど、聞いたことある曲だったらなんとかごまかしながら演奏できるかな」

しばらく歩いて、体育館の前に到着した。

中を覗いてみると、演劇の真っ最中だった。雰囲気から言って、クライマックスか何かだろう。ロメロー、ヘンリエッターだの何か悲劇みたいなものをやっている。

「体育館裏に来てくれ、だとさ」

携帯端末でメールを見ていたリゲルは、そう言った。

「またぁ? 体育館裏って、いやな思い出しかないなぁ」

「今回は美人局はないって。しかもこっちは六人だから大丈夫」

「十人で襲ってきたらどうするのよ」

「そんな危険な学校じゃないだろ? なぁ、リゲル」

「当たり前だ」

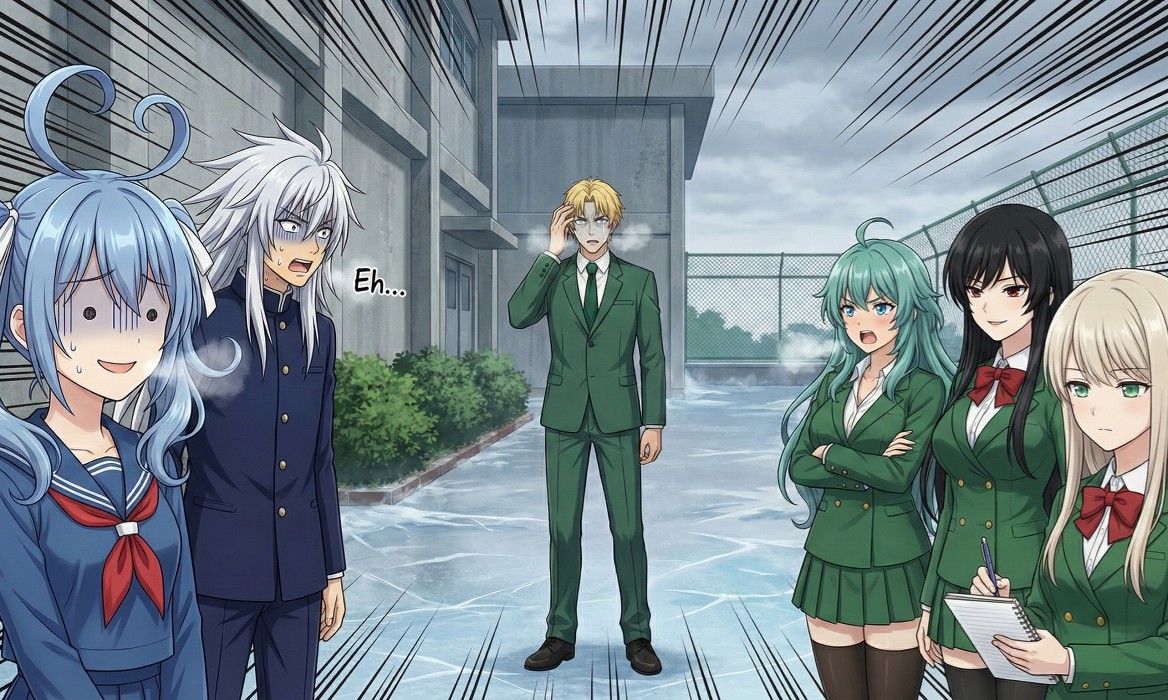

そこで一同は体育館をぐるりと回り、体育館裏に到着した。裏口付近に、一人の男子生徒が、誰かを待っているかのように立ち尽くしていた。

その男子生徒は、リゲルの姿を確認すると、こちらに向かって駆けつけてきた。

「リゲル、来てくれたか。間に合ってよかった」

「一時間前には学校に来てたぞ。紹介する、去年まで同じ学校のツレだったレグルスだ」

レグルスと紹介された男子生徒は、ラムリーザより少し背が低いが、雰囲気はリゲルと違って明るそうな、いかにもバンドをやっていそうな人物だった。ステージに向けて張り切っているのか、髪の毛を固めてツンツンに尖らせているのが印象的だ。

「時間があまりないから急いでこっちに来てくれよ」

レグルスは、裏口からラムリーザたちを招き入れる。そこは、ステージの裏側になっているようだ。

そしてそこには、楽器を持った何人かの男女が待っていた。

「リゲル、ドラマーは誰だ?」

「俺のグループのドラマーはこいつだ」

リゲルはそう言いながら、ラムリーザの肩を押して前に出す。

「よろしく頼むよ。リゲルから話は聞いているよね。で、そっちの女の子たちは? すげー美人と不自然なおっぱいがいるけど」

「不自然言うな!」

ソニアの大声に、一瞬レグルスはびっくりしたようだ。身体がピクッとのけぞる。

「気にするな。俺の女と、このラムリーザのハーレム要員だ」

リゲルは、ニヤリと笑ってレグルスに紹介した。「俺の女」という部分に、レグルスは反応して何か言いたそうにしていたが、やめたようだ。しかし、その紹介の仕方はソニアには気に入らなかったようだ。

「ハーレムじゃない! ラムの恋人はあたしだけ。残りは他人で、知らない人!」

「他人って、それは下げすぎじゃないかしら? 不自然な風船おっぱいお化け、くすっ」

「うるさい! すごい根暗吸血鬼!」

「はいはいはいはい、何だか急いでいるようだから、喧嘩はそこまで。ほら、折角だからこのまま体育館の観客席に行って演奏を見ていったらいいよ」

ラムリーザは、慌ててソニアたちを静めると、ステージ裏の待合室から出て行くよう促した。こんな場所で騒がれたらたまったものじゃない。もっとも、騒いでいるのは一人だが……。

「むー、そうする」

ソニアはそう言って、リリス、ユコ、ロザリーンと一緒に観客席のほうへと向かっていった。

場が落ち着いたところで、改めて挨拶することになった。握手をしながら自己紹介する。

「ローリング・スターズのリーダー、レグルスです」

「ラムリーズのリーダー、ラムリーザです」

「あれっ? リゲルがリーダーじゃないのか?」

レグルスは、ずっとリゲルがリーダーだと思っていたようだ。リゲルは軽く頭を横に振って答える。

「俺はリーダーってガラじゃないよ」

「そうだね、リゲルはどっちかと言えば参謀タイプ」

「それは言えてるね、リゲルはすごく頭いいし、いろいろ知ってるし」

「ゲームの知識だろ?」

ラムリーザが持ち上げたところを、レグルスは突き落としにかかる。さすが昔馴染みだけあって、よく知っている。

リゲルを援護しておくと、彼のゲーム知識利用は、ソニアと違って綿密な経営シミュレーションなど現実的なところだ。

そんな会話をしている二人を、リゲルは咳払いして威嚇する。

「とまぁ、そういうわけで。えっと、この娘がリードボーカルのスピカ」

「よろしくね」

レグルスは、元気そうな女子生徒を紹介した。ステージに立つのを意識してか、それともわざとかわからないが、五本ぐらいのアホ毛が立っている。触覚を通り越して、何がなにやらだ。

ラムリーザの視線がわかったのか、スピカは「これは今日のために作っているのよ」と説明した。聞くところによると、レグルスも今日のためにセットしたのだそうだ。

いつも髪型は普段のままでやっているラムリーザたちとは違い、このメンバーの張り切りぶりがよくわかる。銀色に光る刃物のような鋭さを帯びたツンツンヘアーや、肩まで伸びた漆黒の髪が顔に影を落とし、表情を読ませない。

とにかく、髪型などどうでもいい。それよりも、ラムリーザは大事な話を聞くことにした。

「えっと、何曲やるのかな? 知ってる曲だと問題ないけど、知らない曲だったらリズムパターンを言ってくれたら適当にアドリブつけて合わせるけど」

レグルスは、ニヤリと笑った後にどや顔で言い放った。

「聞いて驚け、今年流行りのエロゲとギャルゲの歌だ」

「なっ……」

ラムリーザは絶句する。さすがリゲルの友人だ、濃い趣味を持っている。普段から二人でよくエロゲトークでもやっているのだろう。

「つまらない恋だって、笑われてもいいよ――」

リードボーカルのスピカは、甘えたような声で口ずさんでみせる。

「キラキラ煌めく光が、二人の未来を照らすように――」

「なっ……」

再びラムリーザは絶句する。

なんということだ。この二曲とも知っている。ユコが持ち込んで一悶着あった成人向けゲームの歌と、この春ソニアが買ってきてイベントを真似る奇行に走ったギャルゲーの歌じゃないか。

「……それなら十分知ってる」

ラムリーザは力無く答えた。何度も演奏してきた曲なので、全く問題ない。しかし、なぜだかわからないが、すごく疲れてしまった。

しかし、さらにレグルスは追い討ちをかけてくる。

「おおっと、それは頼もしい。さすがリゲルの友人だな、わかっていらっしゃる。で、君の好みのタイプはどの娘だった?」

ラムリーザは、話を振られても困るだけだ。成人向けゲームは未体験だし、ギャルゲーのほうも……一人クリアしたか。

「えーとね、なんというか、その、ふかふか……。名前は、なんだっけ? ほら、おっぱいが大きな、大人しい後輩……」

「ふーん、あの娘か、珍しいな」

珍しいと言われて、ラムリーザは間違えたかなと思った。これなら、ソニアがプレイしていた幼馴染ヒロインとでも言っておけばよかったかな? などと考えるが、もう遅い。

ラムリーザが会話に困り始めた頃に、ちょうど時間になったようでステージに向かうことになった。

演奏が始まったとき、観客席にいたソニアとユコは、それぞれ別の理由で不機嫌な顔になった。

「ラムだけが叩いてる。この歌ラムが叩くならあたしも歌いたいし演奏したい」

ソニアのつぶやきは、音楽と観客の盛り上がりの中でかき消されていた。

「ここコピー間違ってますの。ああ、そうじゃない、そうじゃないの、ギターだけでやるなら……」

ユコもぶつぶつとつぶやいている。二人とも、何なんだろう。

リリスはとくに表情を変えずに聞いていたが、リードギターのソロが始まったときに、何ともいえない笑みを浮かべるのだった。

楽しそうに聞いているのは、ロザリーンだけだった。

一方ステージ上のラムリーザは――。

ラムリーズと違って、ギター中心の編成だから、何度も演奏した曲だがまた違って聞こえるのが面白かった。

ユコみたいに完璧にコピーできているわけではなく、このグループの演奏はコピーが不完全なところもあるが、勢いでカバーしているようなグループだった。

ラムリーザも勢いに任せて乗るのがこのグループの味になると思ったが、即席でそこまでの対応は難しかった。そういうわけで、ユコが作ってくれた譜面を覚えたとおりに、正確にリズムを刻むことにしたのだ。

二曲目、「きーらきーら」が始まると、観客席のソニアはさらに不機嫌になる。

「あたしの歌なのに……」

ソニアはそうつぶやくが、ソニアの歌ではない。ゲームのエンディングテーマなのだから、ソニアが独り占めするのも妙な話だ。

レグルスのグループは、この曲も勢いよく演奏し始めた。

ラムリーザは、ソニアの声じゃないところに新鮮味を感じながら、軽快な16ビートを刻み続けるのだった。ウィンドチャイムがないのが残念だった。この曲は、キラキラした音を要所要所に入れるのがよかったのだが。

こうしてレグルスたちは、ラムリーザの代役込みで無事に演奏を披露できたのだった。

演奏終了後、次のステージでは漫才が始まっていたが、ラムリーザたちは再び体育館裏に集まっていた。

レグルスは、ラムリーザのプレイがすっかり気に入ってしまい、誘いをかけてくる。

「なあなあ、うちのローリング・スターズに入らない? うちの病弱なドラマーのスペランカーと交代でさぁ」

「いやいやいや、無理だって。僕はこっちのグループのリーダーだから」

「リーダーはリゲルに譲ってさぁ。そっちの名前は『リゲルと踊り子ちゃん』にでも変えてさぁ」

「あほすけ」

無茶な提案に、リゲルは一言で両断し、ソニアも当然文句を言ってくる。

「絶対ダメ! 誰がラムを渡すか! ラムとあたしが、ドラムとベースで一組なの。だから、ラムが欲しかったらそっちのベースも交代で」

「おっ、ベースとセットならいいのか。それじゃあうちのベースとセットで……、ってベースは俺じゃねーかよ!」

「知るか馬鹿」

リゲルも腕を組んでジト目だ。

ラムリーザは、移籍話が面倒くさかったので、すぐに他の話題を提供して今の話を終わらせることにした。

「ソニアたちは、このグループどうだった? 僕は一緒に演奏して楽しかったけど」

しかしこの話題提供が、場の空気を凍りつかせることになるとはラムリーザは想像できなかった。

「おおっ、そうだそうだ。よかったかな?」

レグルスも、移籍話は忘れて感想を求めた。この後に起きることもわからずに……。

「まぁ、お前ならこんなものだろう。昔から乗りと勢いに任せる奴だったからな」

リゲルの感想は、こんな感じの無難な感想だった。しかし……。

「リードギターが下手だわ。私のほうが上手ね、くすっ」

リリスは勝ち誇ったような、それでいて妖艶な笑みを浮かべてさらっと言ってのける。自惚れ、誇りが高すぎる。控えめさを知れとはまさにこのことだ。

当然、リードギター役だった生徒の顔が引きつる。

ラムリーザは、やばいと思ったが後の祭りである。問題発言はさらに続く。

「うまくコピーできてませんわ、音をきちんと拾ってませんの。あと、ギターだけでやるならそれに合わせたアレンジを入れるべきだと思いますわ。そのエロゲソングなら、ギターバンド用のアレンジ考えてあげましょうか?」

ユコの批評は、さすがというかコピー能力においてはユコはチートすぎるからそうなるのだ。

しかしエロゲソングと露骨に言うかな? 清らかさの欠片も見えない。魂は彷徨っているとはこのことだ。

これを聞いて、今度はレグルスが顔を引きつらせる。リーダーの彼が、曲をコピーして持ってきたのだろう。

ラムリーザは、ハラハラしながらソニアの意見に身構えた。というより、批評会を止めてもよかったわけだが。

「きーらきーらの歌が下手! あたしのほうが上手い。あと、ラムのドラムがもったいない。もてあましている!」

ソニアは、自分の十八番をコピーされたのと、ラムリーザを一時的とはいえ取られたことに対する不満をぶつけた。これは、なんと冷たい心だ。人の苦しみを知るがよいってところかな?

今度は、リードボーカルのスピカが顔を引きつらせる。

場は凍りつき、沈黙が支配することになってしまった。ダメだこりゃ……。

ラムリーザは、こいつらはなぜ人をリスペクトできないんだ、と思いながら頭を抱えたい気分でいっぱいになった。どうしてこうなった……。

その時、「こほん」というロザリーンの咳払いが沈黙を破った。

「みんな楽しそうに演奏していて、グループとしてとても乗りがよかったですよ。やっぱり私たちのグループも、もっとその勢いみたいなのを取り入れるべきだと思いました。逆にラムリーザさんのドラムが真面目すぎて、浮いてる――いや、この場合沈んでいるというべきでしょうか」

ロザリーンが最後の良心だった。あえてラムリーザを下げる評価をするロザリーンの感想を聞いて、レグルスたちは表情が柔らかくなり、よかったというような顔を見せるのだった。

だが、そこで終わらないのがソニアたちの困ったところだ。

「ローザ! ラムを下げたな?!」

あろうことか、ロザリーンの感想に噛み付いてくるのだ。

ロザリーンも場の空気が悪くなっているのを察していたので、あえてソニアに反論しようとした。

「グループの色ってのは大事だと思います。レグルスさんのグループの乗り、勢いに対して、ラムリーザさんの正確さ重視のドラムは……いや、なんでもないわ。ごめんなさい」

真面目に説明しようとしたのだが、ソニアを理論で納得させるのは難しい。

そういうわけで、ラムリーザは自分自身でフォローすることにした。

「ごめんよ、こいつらは自惚れ屋さんなんだ。ほんと、ガキみたいで困るよね。ほんと、いつも文句ばかり言ってて困る。僕自身、レグルス君たちと一緒に演奏するのは楽しかったし、いつもと違う雰囲気で新鮮だったよ。だから、これからもそうだなあ……。対バンっていうのかな、やってみたいね」

ラムリーザの感想を聞いて、冷え切った空気はひとまずほどけた。

レグルスも、「対バン、いいねぇ」と楽しそうだ。

「あれ、今私たちの悪口言わなかったかしら?」

リリスが何かを察したようだが、ラムリーザは「気のせいだよ」と言って、これ以上リリスたちの会話を繰り広げないようにした。

「さてと、それじゃあこれで失礼して、またいろいろな催し物を見て回るとするよ」

「うん、いかめし食べに行こうよっ」

「さっき食っただろーが!」

こうして、ラムリーザの仕事は完了したのだった。

しかし他人をリスペクトしない娘たちには困ったものだ。

もっと大人になれよ……、とラムリーザは苦笑する。

それにしても――無難に務められて、正直ほっとした。

初めての顔ぶれ、初めての空気、いつものラムリーズとは違うテンポ。それでも音が合った瞬間が、確かにあった。

次は「代役」じゃなくて、胸を張って並び立てる形で、対バンってやつを少し楽しみにしている自分がいる。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ